In diesem Herbst müssen alle Gemeinden ihre Hebesätze für die Grundsteuer neu festlegen. Das ist Bestandteil der Grundsteuerreform, die 2025 in Kraft tritt. Die Reform soll für die Kommunen aufkommensneutral sein. Doch die von den Finanzämtern verschickten Bescheide zeigen, dass in sehr vielen Fällen die Messbeträge deutlich gestiegen sind. Demnach müssten eigentlich nahezu alle Gemeinden in Unterfranken ihre Hebesätze jetzt senken.

Dennoch kann es aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage zu Ungerechtigkeiten, weil künftig allein die Größe des Grundstücks und des Wohnraums beziehungsweise die vorhandene Nutzfläche berechnet werden. Die Lage und das Alter des Anwesens sowie auch die Größe der Gemeinde, in der es liegt, spielen in Bayern keine Rolle mehr.

Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, ihre Hebesätze abzusenken, um einen Ausgleich zu schaffen. Das bayerische Gesetz zur Grundsteuerreform gibt ihnen auch Möglichkeiten, bei extremen Ungerechtigkeiten auf Teile ihrer Ansprüche zu verzichten. Doch die Regelungen dazu sind schwammig.

Wie kann sich die Reform in unterfränkischen Kommunen auswirken? Drei reale Beispiele aus der Region.

1. Beispiel: Für ein über 100 Jahre altes Haus im Kitzinger Land siebenmal höhere Grundsteuer

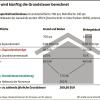

Eine im Jahr 1900 erbaute Hofstelle in Altenschönbach, Ortsteil von Prichsenstadt im Landkreis Kitzingen, steht auf einem 983 Quadratmeter großen Grundstück. Zu den 65 qm Wohnfläche kommen noch 80 qm Nutzfläche in einer alten Scheune. Bislang waren dafür 48,83 Euro Grundsteuer im Jahr fällig.

Bei der für die Grundsteuerreform nötigen Neufestsetzung wurde für die Hofstelle ein Grundsteuermessbetrag von 102,7 Euro errechnet. Multipliziert mit dem Hebesatz der Gemeinde - in diesem Fall 330 Prozent - ergäbe das eine jährliche zu zahlende Grundsteuer von 338,91 Euro pro Jahr. Das ist fast sieben Mal so viel wie zuvor, wenn die Gemeinde Prichsenstadt ihren Hebesatz unverändert lässt.

Ein Grund für die höhere Bewertung: Das Alter des Anwesens, seine Lage und die Größe der Gemeinde spielen jetzt keine Rolle mehr. Dazu kommt das relativ große Grundstück, das in Altenschönbach genauso angerechnet wird, wie wenn es in der Stadt Würzburg läge.

Außerdem wird für die Nutzfläche von 80 Quadratmeter die volle Messzahl angesetzt, für Wohnfläche sind es hingegen nur 70 Prozent. In diesem Fall kostet die Nutzfläche also fast doppelt soviel Grundsteuer wie die Wohnfläche.

Damit in diesem Fall die Grundsteuerreform neutral bliebe, müsste die Gemeinde Prichsenstadt ihren Hebesatz von 330 auf 48 Prozent senken.

2. Beispiel: Für Reihenhaus in Würzburg wird Grundsteuer deutlich günstiger

Die Grundsteuer für ein 2019 am Würzburger Hubland erbautes Reihenhaus fällt von aktuell 549,20 Euro im Jahr auf 296,30 Euro nach der Reform. Das Beispiel-Haus verfügt über 134 qm Wohnfläche und steht auf einem 387 Quadratmeter großen Grundstück. Voraussetzung ist, dass sich der Hebesatz der Stadt Würzburg - aktuell 475 Prozent - nicht verändert.

Grund für die niedrigere Grundsteuer ist hier die im Verhältnis zur Wohnfläche relativ geringe Grundstücksgröße. Außerdem spielen bei der Neuberechnung die Lage und das Alter der Immobilie sowie die Größe der Gemeinde keine Rolle mehr.

3. Beispiel: Einfamilienhaus im Landkreis Bad Kissingen mit 40 Prozent höherer Grundsteuer

Ein im Jahr 2000 erbautes Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 165 qm auf einem 1194 qm großen Grundstück in Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen kostet aktuell jährlich 212 Euro Grundsteuer. Falls der Hebesatz in Euerdorf von aktuell 280 Prozent unverändert bliebe, würde die Neuberechnung 295,43 Euro betragen.

Das entspricht einer Grundsteuer-Erhöhung von 83 Euro oder knapp 40 Prozent. In diesem Fall müsste die Gemeinde ihren - im unterfränkischen Vergleich jetzt schon moderaten Hebesatz - auf 200 Prozent senken, damit die Grundsteuer für den Hausbesitzer ungefähr gleich hoch bliebe.

So lässt sich die eigene Grundsteuer berechnenIn den Bescheiden zum Grundsteuermessbetrag vom Finanzamt sind die Grundsteuermessbeträge für Wohnfläche, Grund und Boden und evt. für Nutzfläche ausgewiesen. Addiert ergeben sie den ebenfalls ausgewiesenen Grundsteuermessbetrag für das Grundstück. Dieser ergibt mit dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde multipliziert die künftig jährlich zu zahlende Grundsteuer. Hat eine Gemeinde beispielsweise einen Hebesatz von 350 Prozent, muss der Hebesatz des Grundstücks mit 3,5 multipliziert werden. Voraussetzung: Der Hebesatz der Gemeinde bleibt gleich. Erst wenn die Kommunen bis Jahresende ihre neuen Hebesätze beschlossen haben, lässt sich die tatsächliche künftige Grundsteuer berechnen.Den aktuellen Hebesatz seiner Gemeinde findet man online unter hebesatz.grundsteuer.de/bayern. fqu