Das Satellitenbild des Spessarts zeigt in seinem nördlichen Teil im weitgehend geschlossenen Waldgebiet mehrere Rodungsinseln. Sie sind um die Glasmacherdörfer Heigenbrücken, Neuhütten, Habichsthal, Wiesthal, Krommenthal, Jakobsthal, Heinrichsthal und Ruppertshütten entstanden und in ihrer Umgebung finden sich insgesamt mehr als 160 Hüttenstandorte, denn die Betriebe waren meist nach zirka zehn Jahren gezwungen, dem Holz nachzuziehen.

Archäologische Nachweise gibt es für das 11./12. Jahrhundert, archivalische erst seit dem 14. Jahrhundert. Den entscheidenden Schub dürfte die staufische Ausbaupolitik verliehen haben, zu der auch die Gründung der Pfalz Gelnhausen sowie die Ansetzung von "freien Leuten" gehören.

Das Spessarter Försterweistum von 1338/39 zu den Rechten und Pflichten der Waldnutzer und der Forstbehörden enthält bereits Festlegungen gegen eine unkontrollierte Ausbreitung. Es legt fest, dass "nit mehr im Speßhardt sollen sein, dann vier hütten, die da glas machen." Was darüber hinausgeht, bedarf der forstmeisterlichen Genehmigung. Der Spessart hatte für die Glasmacherei große Bedeutung. Davon zeugt auch der ab 1406 hier ansässige Bund der Glasmacher "auf und um den Spessart", dessen Gerichtsbarkeit noch im frühen 16. Jahrhundert bis nach Hessen reichte.

Basis war ein Gemenge aus Holzasche und Sand

Glas wurde im Mittelalter aus einem Gemenge von zwei Dritteln Holzasche und einem Drittel Sand bei bis zu 1350 Grad erschmolzen. Standortbedingungen sind somit ausreichende Mengen an Holz, feuerbeständige Steine, ergiebige Sandvorkommen, Schmelz- und Färbungsmittel wie Salz, Mangan, Kupfer und Blei und hochwertiger Hafenton.

Das größte Gewichtsproblem stellte das Holz dar, das in großen Mengen vorhanden sein musste. Entsprechendes gilt für brauchbaren Sand. Den Hafenton konnten die Hütten aus den Klingenberger Tonlagern beziehen, die seit römischer Zeit ausgebeutet wurden. Die Zuschlagstoffe Salz, Kupfer, Mangan, Kobalt und Blei wurden in der Orber Saline und im Biebergrund gewonnen.

Die Rohstoff- und Energiesituation reicht jedoch zur Erklärung der Sonderstellung des Spessarts nicht aus. Entscheidend war die Anbindung an das wirtschaftliche Kerngebiet des Reichs. Der Main umfließt den Wald auf drei Seiten und schafft so einen guten Anschluss an die großen Märkte von Frankfurt und Köln. Außerdem queren ihn wichtige Fernwege, die Wirtschaftsräume wie den staufischen Südwesten und das Rhein-Main-Gebiet mit dem Nürnberger Raum, Thüringen, Sachsen und Böhmen verbinden.

Sie werden im 14. Jahrhundert als "die vier straßen" bezeichnet: die "Birkenhainer Straße", der "Eselsweg, die "Postraße" und die "Wiesener" oder "Kauffahrteistraße“. Die Spuren dieser Transitlinien sind noch heute im Gelände sichtbar. Sie durften auch während der Forstschutzzeiten befahren werden und kamen insbesondere den Frammersbacher Fuhrleuten als wichtigsten Transporteuren der großen Kaufmannsfirmen zugute.

Reger Güterverkehr

Sie wickelten insbesondere für die Fugger und Welser den Güterverkehr zwischen Augsburg, Nürnberg und Antwerpen ab. Noch 1630 hatten sie über 350 Pferdefuhren auf der Straße. Die herrschaftliche Schenkstätte in Frammersbach setzt im 17. Jahrhundert deutlich mehr Wein um als die größten Gaststätten von Freiburg im Breisgau, im Jahr 1600 zum Beispiel rund 48 500 Liter.

Die Glashütten orientierten sich an den „vier Straßen“: 104 von knapp 160 aufgefundenen Standorten sind bis zwei Kilometer von einer der Altstraßen entfernt, 50 weitere finden sich in einer Zone von zwei bis fünf Kilometern. Nimmt man die mittelalterliche "Lohrer Straße" hinzu, so hat keiner der Betriebe mehr als fünf Kilometer Abstand zu einer der Fernverbindungen.

Eine Hütte östlich von Kempfenbrunn sitzt unweit einer Furt über die Lohr in 1500 Meter Entfernung von der im Norden vorbeiziehenden Birkenhainer Straße. Der Name des Berges, an dessen Flanke sie liegt, heißt "Geldküppel" und Namen dieser Art sind bei Hüttplätzen nicht selten: Im "Reichengrund" bei Partenstein finden sich Überreste von sechs Anlagen, der "Goldrain" bei Heinrichsthal schließt an einen Platz des 17. Jahrhunderts an, im "Glösgrund" bei Bischbrunn entspringt der "Goldmannsbrunnen", bei Ruppertshütten der "Silberbrunnen", und auch am "Reichert" zwischen Habichsthal und Heinrichsthal stand eine Glashütte. Bei den Bewohnern des Umlands galten die Glasmacher als "Leute mit Geld" und sie benötigten das auch.

Hütten lagen an Quellen und Bächen

Zurück ins Gelände! Wegen ihres Wasserbedarfs für Menschen, Vieh und eventuell auch Pochwerke – diese dienten der Zerkleinerung von quarzithaltigen (Kiesel-)Steinen – lagen die Hütten nicht unmittelbar längs der Fernstraßen, sondern an den tiefer gelegenen Quellen und Bächen. Für die Erzeugung von einem Kilo Glas waren etwa 200 Kilo Roh- und Brennstoff erforderlich – solche Lasten führt man ungern den Berg hinauf.

Gewichtsprobleme machte neben dem Holz auch der quarzhaltige Sand. Um den "Sandkopf" bei Habichsthal gruppieren sich die Orte, die im frühen 16. Jahrhundert als "die vier Glashütten des Spessarts" bezeichnet werden: Heigenbrücken, Breydenstein/Neuhütten, Habichsthal und Wiesthal. Auch die beiden wichtigsten Hütten des 17. Jahrhunderts, Ausgangspunkte der Orte Jakobsthal und Heinrichsthal, produzierten in seiner Nähe.

Hergestellt wurden vor allem unterschiedliche Trinkgläser, Flaschen aller Art und Fensterglas für Kirchen, Klöster, Schlösser und Burgen sowie Bürgerhäuser. Bei den Farben dominierte das wegen des Eisenoxids im Sand grünliche „Waldglas“.

Sind die Quellen für die Spessartglashütten im 14. Jahrhundert spärlich, so tritt uns 1406 mit der "Ordnung der Glasmacher auf und um den Spessart" ein überaus bedeutsames Dokument entgegen. 40 Glasmacher vereinbaren unter ihrem Vogt, dem Grafen von Rieneck, eine Art von Zunftordnung, die bis ins 16. Jahrhundert hinein auch in Hessen beachtet wurde. Sie enthielt Vorschriften, beispielsweise über die jährliche Produktionsdauer von Ostern bis Martini und die Wochenarbeitszeit: Montags ist das Glasmachen verboten. Als Lehrlinge sind nur Glasmachersöhne zugelassen.

In einer "Ordenung des Spessarts", die ins Jahr 1521 gehören dürfte, verlangt Kardinal Albrecht von Brandenburg die Trennung der Hütten von den Siedlungen, Neurodungen werden verboten. Die zornerfüllte Reaktion der Glasmacher war ihre Beteiligung am Bauernkrieg. Sie führte nach seiner Niederschlagung zur Aufhebung der Hütten und zur Abwanderung eines Teils der Spezialisten nach Norden und Osten. Wegen drohender Versorgungsengpässe wurden schließlich wieder zwei Betriebe zugelassen. Allerdings begann nun die hessische Konkurrenz, den Markt zu beherrschen.

Hochkonjunktur zum Ende des 30-jährigen Kriegs

Dass die Betriebe wieder Fuß fassen konnten, verdankten sie zum einen ihrer unveränderten Lagegunst, zum anderen fielen die meisten hessischen Hütten ab 1596 scharfen Waldschutzmaßnahmen zum Opfer, und die Lothringer erlebten eine Periode des Chaos. Zwischen 1604 und 1608 gab es drei Neugründungen im kurmainzischen Gebiet. Bis 1631 stehen sie in voller Produktion. Dann bringt der Durchzug der Schweden Verwüstungen. Aber schon 1635 wird wieder gearbeitet, und mit dem Kriegsende zeichnet sich eine Hochkonjunktur ab.

Schließlich aber gab es neue Probleme, die mit dem Spessart nichts zu tun hatten. Der wichtigste Absatzmarkt lag nämlich in Holland. Die Spessarter sind bis 1684 die Hauptlieferanten eines Amsterdamer Großkaufmanns, der jährlich in Köln "tausend Tausend" Glas kauft. Und er hat mehr als 25 Kollegen. Hier kauften wohl auch die holländischen Künstler der Zeit die Römer, die ihren Stillleben den besonderen Glanz geben.

Ihre Vorzugstellung machte die Spessarthütten aber auch zu Leidtragenden der Konflikte Hollands mit England und Frankreich, die bei ihnen zu massiven Rezensionsphasen führten. Die Konjunktur der Betriebe deckte sich weitgehend mit den Schwankungen im Aufkommen aus dem „Konvoigeld“ der Schiffe im Hafen von Amsterdam.

Die Abhängigkeit einer Produktionslandschaft von einem rund 450 Kilometer entfernten Absatzmarkt wirkt modern. Man lässt dort produzieren, wo Energie, Rohstoffe und Know-how kostengünstig verbunden sind. Die Niederlande, über die im 17. Jahrhundert schätzungsweise fast zwei Drittel des Welthandels abgewickelt wurden, bestimmten das Geschehen in den Wäldern. Die "stillen und abgelegenen" Spessarttäler, wie man sie im romantischen 19. Jahrhundert gerne nannte, zeigen sich somit in die großen Handelsströme eingebunden.

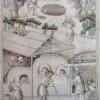

Der Kaufmann, der auf Glashüttendarstellungen aus Mittelalter und früher Neuzeit die Produkte prüft und Geschäfte abschließt, ist nämlich die Seele des Geschäfts, das den Glasmachern den Nimbus reicher Leute einbrachte.

Als allerdings zwischen 1719 und 1726 Kurmainz, das mittlerweile über staatliche Betriebe verfügte, die privaten Hütten abschaffte, war es damit trotz aller Bitten und Gegenvorstellungen endgültig vorbei. Nicht wenigen blieb nur die Auswanderung.

Zum Autor: Stefan Krimm leitete von 1989 bis 2011 unter anderem das Fachreferat für Deutsch und Geschichte im Bayerischen Kultusministerium. Er war als Historiker Mitglied der DFG-Forschungsgruppe "Spessartglas" und hat unter anderem das Buch "Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Glashütten im Spessart" verfasst.

Literatur: Gerhard Kampfmann/Stefan Krimm: Verkehrsgeographie und Standorttypologie der Glashütten im Spessart, Aschaffenburg 1988; Flachenecker/Himmelsbach/Steppuhn (Hrsg.): Glashüttenlandschaft Europa. Beiträge zum 3. Internationalen Glassymposium in Heigenbrücken/Spessart, Regensburg 2008.