Vier bedeutende Komponisten von hier sollen vorgestellt werden, die verdienen, besser bekannt zu sein. Schließlich waren ihre Werke von Schlesien, Holland bis Österreich bekannt und beliebt und einige verkehrten mit Mozart. Am Anfang stehen zwei Klosterkomponisten, was die Bedeutung der Klöster als Heimstätten der Künste zeigt. Beide fanden dort ihr Betätigungsfeld und beide auf tragische Weise ihren künstlerischen Untergang.

Benedikt Geisler wurde 1696 in Dettelbach geboren und auf den Namen Caspar getauft. Ab 1717 war er an der Würzburger Universität eingeschrieben. Im gleichen Jahr wurde Wolfgang Händler Hoforganist, ein gebürtiger Nürnberger und Schüler Pachelbels, später auch Kapellmeister. Er kommt als Lehrer Geislers in Frage, denn seine gediegenen Kompositionen und sein Orgelspiel sprechen für diesen hervorragenden Orgel- und Kompositionslehrer.

Im Jahr 1720 trat Geisler in das Augustinerchorherrenstift Triefenstein ein, erhielt den Klosternamen Benedikt und wurde vier Jahre später zum Priester geweiht. Qualität und Umfang der Kompositionen Geislers, die er von 1738 bis 1753 schuf, sprechen für ein begeistertes Kloster- und Musikerleben: Neun pralle, in Bamberg und Augsburg gedruckte Bände mit kirchenmuikalischen Werken zeigen sein Können und seine Fantasie. Ein Weihegottesdienst in der umgebauten Burkardus-Gruft in Homburg im Jahr 1741, von den Triefensteiner Konventualen musikalisch ausgeschmückt, mag eine erfreuliche Abwechslung gewesen sein.

Dagegen spricht aber, dass Geisler dreimal aus dem Klosterleben entfloh, dem er sich versprochen hatte. Die erste Flucht führte ihn bereits 1727 nach Frankreich. Ein zweites Mal floh er 1745 wohl in die Nürnberger und Fürther Gegend, wo er gar seiner Konfession abschwor. Eine Kerkerstrafe bei der Rückkehr war die Folge. Hierauf entfloh er 1748 ein drittes Mal, wobei er Türen und Schlösser aufbrach, drei silberne Löffel mitnahm und ein Reisedokument fälschte. Er wurde schnell gefaßt, zurückgebracht, und er erklärte, er habe in Rom beim Papst um Erlass seiner Strafe oder um Versetzung in ein anderes Kloster bitten wollen.

Der Triefensteiner Propst stellte die selbst für damalige Verhältnisse überschwere Strafe der lebenslangen Einkerkerung fest und unterrichtete die Würzburger „Geistliche Regierung“, es sei gelungen, den „Unkorrigierbaren“ zu überzeugen, sein Fegefeuer in dieser Welt auszustehen, um so seine Seele zu retten. Damit erlosch auch Geislers kompositorisches Schaffen. Nach mehr als 24 Jahren Kerkerhaft starb Geisler unbegnadigt im Jahr 1772 im Kloster Triefenstein.

Ein bemerkenswert inniges Werk sind seine „Stella Maris“, gleichzeitig klagende wie betörende Anrufungen der Muttergottes in bedrängten Zeiten. „Contra pestem“, das heißt „gegen die Pest“ schrieb er im Vorwort von 1746. In der Tat tobten Jahre nach der Schlacht bei Dettingen bei Aschaffenburg 1743 Epidemien, die man „Kriegspest“ nannte.

Peregrin Pögl: Amtsenthebung durch den Fürstbischof

Peregrin Pögl (auch Pögel) kam aus dem böhmischen Sandau, wo er 1711 geboren und auf den Namen Joseph getauft wurde. Da sein Bruder Johann Jacob als Sekretär des musikliebenden Grafen Rudolf Franz Erwein von Schönborn in Wiesentheid nachweisbar ist, wäre es denkbar, dass die Familie übersiedelte, um im Fränkischen ihr Glück zu suchen. So gelangte Jacob zu den von Schönborns, Joseph gelangte zu den von Huttens, die ebenfalls eine große Familiengeschichte hatten, die Künste liebten und auch förderten.

1734 schloss sich Pögl dem Orden der Benediktiner an, trat 1735 in das Kloster Neustadt am Main ein, legte die Ordensgelübde ab und erhielt den Ordensnamen Peregrinus. 1738 wurde er zum Priester geweiht und 1764 zum Prior gewählt. Peregrin fand ein florierendes Musikleben vor, so ließ P. Ämilian Hönninger bereits seit 1734 kirchenmusikalische Werke drucken.

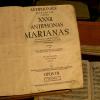

Zwischen 1746 und 1763 komponierte Pögl auch Claviermusik, vor allem aber alle Gattungen von Kirchenmusik. Der Eintritt eines Sohnes des Bamberger Hofmusikers und Musikverlegers Johann Jacob Schnell ins Kloster ermöglichte die Einrichtung und den Betrieb einer klostereigenen Notendruckerei. Ihr Zweck war neben der Ausschmückung der Gottesdienste auch der wirtschaftliche Erfolg des Klosters. Mit einem Notendruck von sechs Messen konnte sich Pater Peregrin bei einem vermeintlichen Gönner bedanken, denn die Titelseite trägt eine Widmung an den in Lohr/Steinbach geborenen Christoph Franz von Hutten, Erzbischof von Speyer und eben zum Kardinal erhoben.

Im Jahr 1769 eskalierte unglücklicherweise ein seit Jahrhunderten währender Rechtsstreit über die Reichsunmittelbarkeit der Abtei mit dem Fürstbistum Würzburg, der dem Kloster mehr Eigenständigkeit bringen sollte. Das Bistum wollte den Verlust aber verhindern. Die findigen Brüder publizierten fachkundig eine diesbezügliche Schrift in der Klosterdruckerei. Das Resultat war die Beschlagnahmung der Druckerei und die Amtsenthebung Pögls durch Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim. Die Klosterdruckerei wurde geschlossen und Pögl publizierte keine Kompositionen mehr. In seinen letzten Lebensjahren vor seinem Tod 1788 war Pögl erblindet.

Musikerfamilie Kreusser: Briefe von Mozart

Die Musikerfamilie Kreusser hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert in Lengfurt am Main. Schon früh findet sich dort ein „Spielmann“ in der Familie. Weltoffenheit und Familienzusammenhalt machten den Erfolg dieser Musiker und Komponisten aus. Als wäre es das Normalste der Welt, dass ein Lengfurter den Mozarts begegnet, finden wir hierzu etliche Zeugnisse in Briefen und Aufzeichnungen der Mozarts, die Einblick in das Musikerleben der Kreussers geben.

Wolfgang Amadé war gerade einmal neun Jahre alt, als die Familie auf ihrer legendären 3-jährigen Reise zu den europäischen Musikmetropolen 1766 in Amsterdam die „2 Kreuser.“ kennenlernte, wie Vater Leopold in seinen Reiseaufzeichnungen notierte. Johann Adam Kreusser (1732–1791) war dort Konzertmeister des Amsterdamer Theaterorchesters, der jüngere Bruder Georg Anton Kreusser (1743–1810) war zur Musikausbildung bei ihm.

Vier Jahre später im November 1770 berichtete Leopold aus Mailand seiner Gattin in Salzburg: „Ich weis nicht ob ich dir geschrieben, daß H: Kreuser der jungere uns in Bologna heimgesucht. der junge Kreuser von Amsterdam, dessen Bruder das erste violin alda dirrigiert, der immer zu uns kam und mit uns reisen wollte. Er hat uns in Rom und Neapl nachgefragt, wir waren aber alzeit schon weg. er empfehlt sich euch beyden.“

„Kreüser der jüngere“ sollte 1773 seine Karriere als Kapellmeister am Mainzer Hof begründen, eine Stellung, die Vater Leopold zeitlebens für seinen Sohn nur erträumten konnte. Damit war er für Leopold, wie in Briefen der Jahre 1777 und 1778 zu lesen, eine Schlüsselfigur zum kurfürstlichen Hof in Mainz, und ein Beispiel, wie man Karriere macht: ein Vorgänger, der nichts mehr tut, zur rechten Zeit kommen, eine leichte, ins Ohr gehende Sinfonie schreiben, und schon Concertmeister und dann Capellmeister. Wolfgang Amadé hat es zu unserem Gewinn nicht befolgt. Als er im Oktober 1790 zur Kaiserkrönung Leopolds II. gereist war, sollte er wenige Monate vor seinem Tod Kreusser ein letztes Mal in Mainz begegnen.

Ein weiteres Familienmitglied, ein Cousin war der 1765 geborene Peter Anton Kreusser. Er war Violinist am französischen und englischen Hof und veröffentlichte mehr als zwei Dutzend Sammlungen überwiegend mit Klavierwerken. Darunter sind Walzer „über ein altes deutsches Lied“, vielleicht Mainzer oder Lengfurter Ursprungs, das nun Musikfreunde in England begeisterte.

Friedrich Fleischmann: Früher Tod

Friedrich Fleischmanns Werdegang ist in dem von seinem Bruder Thurecht verfassten Nachruf geschildert. „Friedrich Fleischmann wurde 1766 zu Markheidenfeld im Würzburgischen, wo sein Vater Rektor an der Schule war, gebohren.“ Er „spielte im achten Jahre schon so richtig und fertig Klavier, dass er sich vor einer Gesellschaft Musikliebhaber seines Geburtsortes mit Beyfall hören ließ.“

Musikalischen Unterricht erhielt er bei den Patres Franz Bitthäuser im nahen Kloster Triefenstein, dem erwähnten Peregrin Pögl im Kloster Neustadt und dem "trefflichen Violinisten Peter Dornbusch". Die Eltern erkannten seine Begabung und ermöglichten den Besuch des Gymnasiums in Mannheim, wo Abbé Vogler aus Würzburg und auch Ignaz Holzbauer unterrichteten. Dieser hatte die deutsche Sprache in der Opernmusik eingeführt, und Mozart schrieb voller Sympathie, wieviel Feuer in seiner Musik sei, trotz seines hohen Alters. Er dürfte ein großes Vorbild für den jungen Friedrich gewesen sein. Nach einem Jura-Studium an der Universität in Würzburg trat er eine Stelle als Privatsekretär in Regensburg und endlich 1789 als Kabinetts-Sekretär bei Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen an.

Fürsten stellten oft Beamte ein, die auch über gute musikalische Fähigkeiten verfügten und neben dem Hofdienst das Hofleben bereicherten. Fleischmann leitete die Hof-Kapelle und war als hervorragender Pianist und Komponist tätig. Über sein Schaffen schrieb er 1796 in einem Brief an Ernst Ludwig Gerber, den Verfasser eines bedeutenden Musikerlexikons: „Was ich bis in mein 24stes Jahr niedergeschrieben hatte, wurde alles als unbrauchbar und fehlerhaft von mir kassirt - Nun erst fingen meine Produkte an, grammatikalisch richtig zu seyn, und nun erst faßte ich den Muth, mit ihnen vor dem Publikum zu erscheinen. Von dieser Periode an habe ich mehrere Orchester-Symphonien, Konzerte, Sonaten und Parthien für Blasinstrumente gesetzt, … auch einige Opern von Mozart für Blas-Instrumente achtstimmig arrangirt.“

Bei letzterem Hinweis klingeln uns die Ohren, denn wer die Opern Mozarts für die damals beliebten Bläserbesetzungen oder „Harmoniemusiken“ arrangierte, der liebte sie und den Komponisten auch. Dass Mozart sein Idol war, wurde schon lange vermutet. Dass seit seiner Jugend eine besondere Verbindung bestand, wird durch eine aktuelle Entdeckung bestätigt, zu der im nächsten Jahr mehr in einem Buch zu Mozart veröffentlicht werden soll.

An seinem Singspiel „Die Geisterinsel“ nach einem Text von F. W. Gotter hatte er Jahre lang gefeilt, als er gerade einmal mit 32 Jahren starb. Sein Bruder schrieb im Nachruf: „Indem er … dem Publikum den Klavierauszug seiner Geisterinsel vorlegen wollte, winkte ihm sein Genius, und er folgte dem Winke auf die neue Laufbahn, … ergeben in den Willen des Weltregierers und voll Dank gegen diesen, der ihm an der Summe des Genusses vieler und reiner Freuden dieser Welt nichts abzog, als – Zeit“. So wurde das Schaffen einer der stärksten musikalischen Begabungen am Main früh beendet.

Zum Autor: Michael Günther ist ausgewiesener Spezialist für das Spiel historischer Tasteninstrument. Er baute eine sehr bedeutende Sammlung exquisiter Tasteninstrumente und Musikalien im Schlosss Homburg auf. Zudem ist er Kurator von Ausstellungen und publiziert zu Themen der Musikinstrumentenkunde und Regionalmusikgeschichte.