Das Kriegsende 1945 brachte der Bevölkerung eine weitere Verschlechterung in allen Bereichen des täglichen Lebens. Mit dem Einzug der Amerikaner begann zuerst einmal die Beschlagnahmung von öffentlichen und privaten Gebäuden in der Stadt. Die Besitzer der „besseren Häuser“ mussten unter Zurücklassung des Inventars umgehend ausziehen. Belegt wurden in Karlstadt neben anderen Gebäuden das Finanzamt und die Schulgebäude, in den Merz-Häusern an der damaligen Frühlingsstraße war die Verwaltung untergebracht und in die Schwenk-Villa zog der „OK-Club“ ein. Vertriebene kamen aus Böhmen, dem Erzgebirge, aus dem Egerland, aus Ungarn und dem sudetendeutschen Schlesien und suchten nach Wohnungen.

Besonders schlecht sah es in der Landwirtschaft aus. Hier machte sich der Weggang von Kriegsgefangenen, den sogenannten Ostarbeitern, bemerkbar. Im Bezirk Karlstadt wurde ein Fehlbestand von rund 950 Arbeitskräften festgestellt. Im April 1947 verpachtete man 65 Parzellen Schrebergärten für eine Pachtgebühr von 5,50 Mark pro Jahr. Damit konnte man als Selbstversorger wenigstens etwas Gemüse und Kartoffeln anbauen und den täglichen Speisezettel bereichern. Wegen der vielen Felddiebstähle wurde zur Sicherung der Felder eine Flursperre erlassen, die streng überwacht wurde.

Wieder genügend Gemüse

Es gab aber auch erste Erfolge zu verzeichnen. Die Anbaufläche von Gemüse im Kreis Karlstadt vergrößerte sich im Laufe des Jahres 1946 um das Fünffache, sodass der Eigenbedarf der Bevölkerung vollkommen gedeckt werden konnte. Darüber hinaus war man in der Lage, große Mengen an Gemüse in andere Gebiete zu verkaufen – der Karlstadter Landkreis entwickelte sich innerhalb von zwei Jahren vom Zuschuss- zum Überschussgebiet.

Die knappen Güter des täglichen Lebens mussten erfasst, verwaltet und möglichst gerecht verteilt werden. Dabei versuchte man – soweit das möglich war – sich den einen oder anderen Vorteil zu verschaffen, oft zum Nachteil der nicht so Cleveren. In der Zeit der Zwangswirtschaft gab es eine Drei-Klassen-Gesellschaft: Normalverbraucher, Teilselbstversorger und Vollselbstversorger mit unterschiedlichen Zuteilungen an Lebensmittelmarken.

Ein amtlicher Vermerk auf den Lebensmittelkarten konnte „vergessen“ oder „unterlassen“ werden – zugunsten des jeweiligen Empfängers. So bekam der Stadtrat von Karlstadt am 21. August 1947 vom Landrat zuerst einmal eine Rüge und bei weiteren erkennbaren Nachlässigkeiten die Androhung von „entsprechenden Schritten“. So hieß es: „Selbstversorgervermerke sind unbedingt einzutragen. Es ist nicht angängig, wenn jemand Kuhhalter ist und die Milch der Normalverbraucher bekommt. Die Bodenerhebungsliste, Viehzählungsliste, Butterrücklieferungsliste sowie die Eierablieferungsbescheide müssen in den Karteien vermerkt werden, denn dann ist es nicht mehr möglich, dass erhebliche Doppelversorgungen vorkommen können.“

Wegen Benzinmangels musste im September 1946 das Auto der Mohrenapotheke in Karlstadt stillgelegt werden. Das hatte Folgen für die Versorgung der Landkreisbevölkerung mit den notwendigen Medikamenten. Erst auf Intervention von Landrat Schröder bekam der Apotheker Weißhaar den so dringend benötigten „Betankungsausweis“ ausgestellt. Noch ein Jahr später konnten den Fahrzeugen, deren Halter nicht im Besitz eines solchen Ausweises waren, das Nummernschild und der Kraftfahrzeugschein eingezogen und das Fahrzeug stillgelegt werden.

Im Winter 1946/47 blieb mancher Ofen kalt

Bei der Brennholzzuteilung gab es Zuständigkeitsprobleme und so blieb mancher Ofen mit Beginn des Winters 1946/47 erst einmal kalt. Die zuständige Abteilung des Wirtschaftsamtes war nur für die Belieferung der Behörden mit Holz verantwortlich. Die Belieferung der Haushalte erfolgte durch die Stadt nicht aber für die Betriebe. Mit einem Teil des erhaltenen Holzes betrieb die Stadt allerdings auch sogenannte Kompensationsgeschäfte. Belegt ist ein solches Geschäft zwischen Stadt und Zementwerk, bei dem Tannenprügel gegen Zement im Verhältnis 10:1 getauscht wurden. Was konnte da die Stadt gegen die aus der Not geborenen Kompensationsgeschäfte des kleinen Mannes einwenden?

Trotz des großen Mangels an Baustoffen konnten im Lauf des Jahres 1946 im Kreis 803 Baugesuche bearbeitet und genehmigt werden. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass es sich in der Regel um Anträge auf Beseitigung von Kriegsschäden handelte. Nur wenige Bauwillige waren in der Lage, sich unter den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen an den Bau eines eigenen Hauses zu wagen. Im Mai 1947 begann in Karlstadt die Absteckung von Siedlungsgelände für zwölf Häuser. Die Vergabe der Grundstücke erfolgte durch die Stadtverwaltung nur an Bewerber, die im Besitz des gesamten Baumaterials waren. Besondere Unterstützung fanden die Brandgeschädigten in Form von Rohmaterial, das sie von der Stadt zur Verfügung gestellt bekamen.

Infolge der schlechten Ernährungslage kam es am 29. Mai 1947 zur Einführung der Schulspeisung. Bis zum Jahresende verteilte man im Landkreis Karlstadt an die Kinder 88.145 Essensportionen, davon 24.426 unentgeltlich. Die dafür benötigten finanziellen Mittel erbrachten Veranstaltungen, Spenden und Patenschaften zugunsten der Schulspeisung.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln lag in den Händen alteingesessener Geschäfte. Man versuchte, in einem Geschäft Stammkunde mit gewissen Vorteilen zu werden. Es kam immer wieder vor, dass bei den treuen Kunden besser abgewogen wurde als bei fremder Kundschaft. Später war es noch so, dass man mit einer fremden Tüte nicht in seinen Stammladen ging. Jede Möglichkeit zur Beschaffung von Lebensmitteln wurde genutzt.

Als kurz nach Kriegsende der Main durch Öffnen der Schleusentrommeln abgelassen wurde, sammelten viele die in den Schlammlöchern zurückgebliebenen Aale mit den Händen ein. Mit dem das Ablassen des Mains, so die Vermutung, wollte man Schäden an den Brückenfundamenten feststellen. Glücklich, wer noch einen Räucherofen für die Aale sein eigen nennen konnte. Im Main wurden zudem auch einige Waffen und Munition gefunden.

Wer es sich leisten konnte, folgte damals einem kulinarischen Geheimtipp. In Karlstadt hatte es sich herumgesprochen, dass es im Gasthof "Zur Karlsburg" in Mühlbach eine Fleischwurst mit Sauerkraut und Senf gab, eine Köstlichkeit, die nach der mageren Kost der vergangenen Jahre zu einem Festtagsessen wurde.

Vieh wurde gezählt

Bei den häufig vorgenommenen Viehzählungen gab es immer wieder Irritationen. Oftmals nahmen es die heimischen Landwirte beim amtlich verordneten Ausfüllen der Zähllisten nicht so genau und so manches Stück Vieh erschien nicht in den Statistiken, obwohl es im Stall oder auf der Weide stand. So fanden die Prüfer des Ernährungsamtes bei einer Nachkontrolle im Januar 1947 allein in Rohrbach 14 Fälle, in denen sich die Bauern beim Zählen ihres Viehbestandes zu ihren Gunsten verrechnet hatten. Die in diesen Fällen verhängten Geldstrafen zwischen 50 und 200 Reichsmark konnten auch mit fünf bis 20 Tagen Haft abgegolten werden, sofern der betreffende Landwirt nicht in der Lage war, die Strafe zu bezahlen.

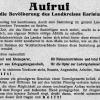

Im März 1946 wurde die Karlstadter Bevölkerung an eine Begebenheit erinnert, die viele Beteiligte längst vergessen hatten. Anfang April 1945 wurden aus der örtlichen Reichs-Getreidehalle von hungrigen Karlstadtern erhebliche Mengen an Reis ohne Bezahlung entnommen. Gleichzeitig lag bei Laudenbach das Schiff „Großglockner“ mit einer Ladung Weizen vor Anker. Auch hier versorgten sich die Menschen auf illegale Weise. Nun rief das Ernährungsamt dazu auf, dass jeder, der damals ohne Bezahlung von den Vorräten genommen hatte, unter Angabe der entnommenen Menge beim zuständigen Bürgermeisteramt den Schaden begleichen sollte. Das Maß der Ehrlichkeit der Bevölkerung und die Höhe der Einnahmen aus dieser Aktion sind nicht bekannt.

Weder die Evakuierten noch die Vertriebenen waren immer willkommen und stießen teilweise auf offene Ablehnung. So kam es vor, dass Haus- oder Wohnungsbesitzer Schränke vor Zimmertüren schoben, um Behördenvertretern weniger Wohnraum vorzutäuschen. Diese und andere „privaten Schutzmaßnahmen“ erschwerten die Arbeit der örtlichen Flüchtlingskommissare. In erster Linie hatten sie die Aufgabe, den Flüchtlingen in den Städten und den Umlandgemeinden Wohnungen zuzuweisen. Zu diesem Zweck konnten sie Wohnraum beschlagnahmen.

Gegen den Einzug der Flüchtlinge in diese Räume gab es oft erbitterten Widerstand und so kam es vor, dass nur mit behördlicher Hilfe oder der Unterstützung durch die amerikanische Militärpolizei eine Wohnung für die Umsiedler freigegeben wurde. Bei Schwarzschlachtungen – eine damals gängige Praxis auf dem Land – gab es für die fremden Mitbewohner eine Portion Wurst oder Fleisch, nur damit sie im Falle einer Kontrolle den Mund hielten.

Bei aller Härte inmitten von Trümmern, Kälte und Hunger entwickelte sich ein neues menschliches Miteinander mit gegenseitiger Unterstützung und Gemeinschaftsgefühl, das diese Jahre für viele unvergesslich gemacht hat. Nicht vergessen sind auch die schönen Stunden bei den ersten Bällen beim Gehret in Mühlbach und im historischen Rathaussaal. Die heimlichen Einladungen mit dem Verzehr eines schwarz geschlachteten Schweines und dem schwarz Gebrannten. Dabei wurden dann die Erfahrungen beim Handeln auf dem Schwarzmarkt, die Hamstertouren durch die Dörfer oder auch die Abenteuer beim „Kompensieren“ zum Besten gegeben. Man musste später nur den Alten zuhören, um das Leuchten in ihren Augen zu verstehen.

Zum Autor: Manfred Schneider ist Mitglied im Historischen Verein Karlstadt und war dort zwei Jahrzehnte in der Vorstandschaft tätig. Als Autor der Stadtchronik „Karlstadt – Eine Stadt in Franken; 1945 bis 2000 hat er darüber hinaus eine Vielzahl von Beiträgen zur Stadtgeschichte von Karlstadt verfasst. Seit 1999 ist er Stadtarchivpfleger von Karlstadt und seinen Stadtteilen.

Literatur: Schneider, Manfred: „Karlstadt - eine Stadt in Franken. Stadtchronik Teil 2, 1945 bis ins neue Jahrtausend“.

Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter https://www.mainpost.de/dossier/geschichte-der-region-main-spessart/