Karlstadt war seit der Gründung um 1200 eine bedeutende bischöfliche Amtsstadt. Nach dem Beginn des Dreißigjährigen Kriegs 1618 erlebte sie jedoch keinen nennenswerten, gesellschaftspolitischen oder gar wirtschaftlichen Aufschwung, sondern war bis Ende des 19. Jahrhunderts geprägt von Landwirtschaft, Weinbau, Handwerk, Kleingewerbe und Handel. Es gab nur wenige größere Betriebe, die Männern und Frauen ein Auskommen boten.

Erinnert sei an die beiden großen Bierbrauereien von Siligmüller (Löwenbräu von 1858 bis 1969 und Frankenbräu von 1790 bis 1988 sowie die Malz- und Bierherstellung ab 1890, 1922 umbenannt in Fränkische Malzfabrik „Frama“ bis 1979) sowie an die Filiale der Würzburger Zigarrenfabrik Schürer seit 1875 mit 75 Arbeitsplätzen, davon über die Hälfte für Frauen. Auf ihrem Firmengelände vor dem südlichen Stadttor, heute neben dem Altstadtfriedhof, stand schon 200 Jahre lang eine Ziegelhütte. 1918 kaufte die Brunnenbaufirma Simon Hegewald das Gelände. Seit 1864 gibt es die Baumschule Müllerklein. Das Betonwerk Siligmüller existierte von 1888 bis 1995. Heute fast vergessen sind die Obstkonservenfabrik Karl Plochmann und das Öl-, Fett- und Vaselinewerk von P. Hetzler.

Die Stadt war für heimat- und arbeitsuchende Fremde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenig attraktiv. In einer 1840 erschienenen Reisebeschreibung findet sich der nicht gerade schmeichelhafte Satz: „Karlstadt, fünf Stunden von Würzburg, ist ein unbedeutendes Städtchen.“

Drei Verkehrsmaßnahmen halfen, dass sich das änderte. Die neue Eisenbahnlinie Bamberg, Würzburg, Aschaffenburg mit einer Haltestation in Karlstadt fuhr erstmals 1854. Zehn Jahre später war die Nord-Süd-Verbindung bis Frankfurt und München verlängert. Ab 28. November 1880 verband die neue Mainbrücke nicht nur Karlstadt und Mühlbach, sondern die Dörfer links und rechts des Flusses. Die Kettenschifffahrt („Meekuh“) ermöglichte einen schnelleren Warenverkehr auf dem Main. Am 6. Juli 1898 war die Kette auch von Lohr bis Würzburg verlegt. Mit diesen neuen Verkehrswegen starteten die Bürger Karlstadts in eine moderne Zeit, die das bis dahin beschauliche Kleinstadt-Leben veränderte.

Der Rohstoff Muschelkalk für Zement, dem Baustoff der Zukunft, öffnete ungeahnte wirtschaftliche Perspektiven auf der linksmainischen Seite in Mühlbach und Kleinlaudenbach. Die Pioniere einer fortschrittlichen Roman-Zement-Herstellung ab 1880 waren Mühlbachs Schlossbesitzer Johann Baptist Broili sowie – vom unerschöpflichen Reichtum in den 100 Meter mächtigen Kalksteinterrassen angelockt – Michael Klüpfel (Schonungen) und Sohn Franz, Max Ihmsen und Sigmund Löwensohn (Fürth). Der Bergbau-Ingenieur Ludwig Roth aus Wetzlar stach sie alle aus: Unterstützt von einem geldpotenten Konsortium um die Gießerei-Familie Buderus, das mit großzügigen Abfindungen private Grundstücke südlich von Karlstadt zwischen Main und Bahnlinie kaufte, errichtete Roth seine Portland-Zementfabrik, die ab Dezember 1887 mit modernen (Ofen-)Anlagen Karlstadt in das Industriezeitalter führte.

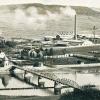

Die Kalksteinförderung gegenüber auf der anderen Mainseite wurde modernisiert und mit elektrischem Licht für die Arbeiter sicherer, auch wenn die Männer im Steinbruch und an den Transport-Seilbahnen hin zum Werk die meisten Aufgaben vor und nach den Bergsprengungen noch per Hand erledigen mussten. 1889 wechselten täglich 4000 Zentner Rohmaterial vom Steinbruch ins Werk. 1890 beschäftigte die frisch gegründete Aktiengesellschaft beidseits des Flusses schon 443 Mann. Fünf Jahre später verschickte das Werk über einen eigenen Bahnanschluss und einen Mainhafen 50.000 Tonnen Zement in Deutschland und Europa, nach Amerika, Afrika, China und Indien.

Portland-Zementfabrik belebte die Stadt

Die Portland-Zementfabrik bot nicht nur Einheimischen einen Arbeitsplatz mit einem geregelten Zwölf-Stunden-Tag und für die damalige Zeit weitsichtigen sozialen Absicherungen, sondern zog viele (Fach-)Arbeiter aus dem Hessischen und Norden Deutschlands an. Die Neuzugänge, viele evangelischen Glaubens im katholischen Karlstadt, brauchten Wohnraum und eine familienfreundliche Infrastruktur. Die Werksführung stiftete zwei Kindergärten, unterstützte eine evangelische Schule, sorgte für die Elektrifizierung der Straßen in Karlstadt und legte den Grundstock für eine geordnete Trinkwasserversorgung von Mühlbach aus. Die Innenstadt lebte auf. Die vielen Werksangehörigen aus den benachbarten Gemeinden wollten mittags mit warmen Speisen verköstigt werden. Eine wachsende Anzahl von Gaststätten lud auch zum Feierabendbier. Das spülte so manche gute Mark in die Geldbeutel der Wirte.

1814 lebten 2137 Einwohner in den Mauern der heutigen Altstadt. 80 Jahre später waren es 2660 Einwohner in 477 Familien und 646 Wohnhäusern. Karlstadt zählte 2477 Katholiken, 152 Protestanten und 31 Israeliten. 1920 standen 887 Mitarbeiter in Lohn und Brot bei der „Portland“, wie das Werk im Volksmund heute noch heißt. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudelten und machten Karlstadt und das bis 1887 als arm geltende Mühlbach zu wohlhabenden Kommunen. Allein 1929 erhielten der Portland-Produktionsstandort Karlstadt 81.890 Reichsmark (etwa 246.000 Euro) und Mühlbach mit seinem Steinbruch 20.688 Mark (knapp 63.000 Euro) an Körperschaftsteuer.

1937 begann mit der Übernahme der Schwenk-Zement- und Betonwerke Ulm der Aufstieg zu einem bis heute weltweiten Lieferanten der Baustoffe Zement und Mörtel sowie bis 2015 mit Putztechnik.

Im Sog des erfolgreichen Betriebs mit der stetig steigenden Nachfrage nach dem Baustoff Zement gründeten sich in den nächsten Jahrzehnten partizipierende Mittelstandsunternehmen wie Hoch- und Tiefbaufirmen, Speditionen, Baustoff- und Holzhandel. Dass sich Karlstadt mit Neugründungen erfolgreiche Absatzmärkte im In- und Ausland schaffte und eine prosperierende Industriemetropole wurde, verdankte die Stadt auch dem zweiten Unternehmen – den Eisenwerken Düker.

Die fünf Schlote der „Portland“ waren ein weithin sichtbares Zeichen für den wirtschaftlichen Aufschwung, und rundherum lag noch braches Gelände, auf das der Stadtmagistrat weitere Großbetriebe nach Karlstadt locken wollte. 1912, ein Vierteljahrhundert nach Gründung der Portland-Cement-Fabrik, klopfte das Eisenwerk Laufach AG an. Es hatte im August 1911 schon Kontakt zum „Portland“-Direktor Paul Steinbrück wegen einer Zweitniederlassung in Karlstadt. Das 1469 gegründete Bergwerk war wegen der Topografie zwischen Bergen und Wäldern an seine Ausdehnungsgrenzen gestoßen. Zudem fanden sich im dünn besiedelten Spessart nicht genügend Arbeiter. Die jungen Männer zog es in die Städte.

Der Karlstadter Magistrat ergriff diese einmalige Chance, mit zwei großen Industriebetrieben das Tor weit in eine glänzende Zukunft für Karlstadt zu öffnen. Und öffnete dafür auch den Stadtsäckel. Die Stadträte beschafften ein Darlehen über 50.000 Mark. Das Eisenwerk baute sein Betriebsareal bis Juni 1913 für 75.000 Mark an die Würzburger Straße und war – nur von den Bahngleisen getrennt – Nachbar des Zementwerks.

Die Eisenwerker starteten sogleich mit einer neuen Röhrengießerei – nur unterbrochen vom Ersten Weltkrieg, als die Fabrik als Granatenfüllwerk dienen musste. Neben dem Guss- und Emaillierbetrieb für die Herstellung von gusseisernen, porzellan-emaillierten Badewannen und Abflussrohren sowie emaillierten Heizöfen für Holz und Kohle für Privathaushalte wurden Massenartikel für den Landmaschinenbau produziert. In einer alten Ziegelei in Gambach wurde ein qualitativ einzigartiges Email gegossen, das Lizenznehmer in Übersee aufmerksam machte.

Schiffe mit Badewannen aus Karlstadt

Auf den Ozeanen waren die Schiffe mit Badewannen aus Karlstadt ausgestattet. 1938 verschmolzen beide Werke in Karlstadt und Laufach, und am 3. August 1942 wurde der neue Name „Eisenwerke Friedr. Wilh. Düker AG, Sitz Karlstadt/Main“ ins Handelsregister eingetragen. Karlstadt ist seitdem Hauptwerk und heißt heute Düker GmbH & Co. KGaA.

Während die Schwenk KG im Laufe der Jahrzehnte wegen Mechanisierung und Automatisierung im Werk und im Steinbruch die Mitarbeiterzahl abbaute, stieg sie aufgrund der erfolgreichen Produkterweiterung und trotz der 1960 beginnenden Mechanisierung im Eisenwerk Düker an. Zwei Vergleiche: 1925 arbeiteten 100 Mann im Eisenwerk sowie 701 im Zementwerk und im Steinbruch. 1980 waren 730 Männer und Frauen (ohne Auszubildende) im Eisenwerk sowie 264 im Zementwerk und Steinbruch beschäftigt.

Beide Industriebetriebe waren und sind für die Belegschaft heute noch „Familienunternehmen“. Drei, vier Generationen, vom Großvater bis zum Enkel, standen und stehen treu entweder zum Zement- oder zum Eisenwerk. Düker warb ab Mitte der 1960er Jahre Mitarbeiter aus Italien, Spanien und in der Türkei an. Der deutsche Arbeitsmarkt schien in jenen wirtschaftlichen Wachstumsjahren leergefegt. Die „Gastarbeiter“, die ihre Familien nachholten, wurden wertvolle Arbeitskollegen und gehören meist schon in der dritten Generation zu Karlstadt.

Eine weitsichtige Unternehmenspolitik mit Produkten für den täglichen Bedarf und einer Markteroberung auf dem ganzen Globus haben beide Werke trotz vieler wirtschaftlicher Unsicherheiten und zweier Weltkriege im letzten Jahrhundert bis heute zu den wichtigsten Industriebetrieben mit guten Arbeitsplätzen im Landkreis Main-Spessart gemacht.

Zur Autorin: Martina Amkreutz-Götz war 37 Jahre Redakteurin der Main-Post in Karlstadt. Sie ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Geschichts- und Heimatvereins Mühlbach 1987 und Mitglied im Historischen Verein Karlstadt.

Literatur: Manfred Schneider: Karlstadter Chronologie; Werner Zapotetzky: Karlstadt – Geschichte einer Stadt in Franken; Main-Post/Kralik: Karscht 800 (Autoren: Brigitte Schuhmann, Günter Roth); Amkreutz-Götz, zwei Serien: Steinbruch, Portland, Schwenk in den Jahrbüchern 2019-2021 und 525 Jahre Düker in der Main-Post 1995/96; „Düker-Nachrichten“ 2019: 550 Jahre Düker sowie Informationen von Winfried Hain.