Auf die Frage, welche Rolle unsere Heimat in der Literatur spielt, wird meist auf Das Wirtshaus im Spessart von Wilhelm Hauff hingewiesen, vielleicht auch noch auf das Märchen „Schneewittchen“ über die Verbindung von Lohr mit der von ihrer bösen Stiefmutter geplagten Schönen und ihrer Flucht zu den sieben Zwergen. Ein bisschen Geheimnis schwingt mit.

Alles beginnt aber mit der vereinzelt bezweifelten Nennung im Nibelungenlied. Hagen sucht die Gelegenheit, den „treubrüchigen“ Siegfried zu beseitigen. Mit der Lüge, er habe den Wein für die königliche Jagdgesellschaft irrtümlich in den Spessart geschickt, bringt er den Helden dazu, seinen Durst an einer Quelle zu löschen und ihm dabei den Rücken mit der einzig verwundbaren Stelle zuzukehren. Das kostet Siegfried das Leben.

Im Parzival veranschaulicht Wolfram von Eschenbach die Größe der Tafelrunde des Königs Artus mit der Behauptung, die Zahl der Zeltstangen ihres Lagers sei größer als die der Bäume im Spessart und ähnliche Bezüge stellen auch zwei andere mittelalterliche Dichter her. Der Spessart ist der Inbegriff einer grünen Wildnis.

Der undurchdringliche und gefährliche Spessart-Wald

Seine Gefährlichkeit macht Götz von Berlichingen zum Thema. Er überfällt dort Nürnberger Kaufleute. Der unübersichtliche Wald eignet sich für solche Unternehmungen. Daher ist es auch kein Wunder, dass er mit dem Entstehen großer Banden in den wirren Zeiten der Revolutionskriege zum Aktionsraum wird. Die „Spessarträuber“ wurden, passend zur Schauer-Romantik, zum Inventar bis heute.

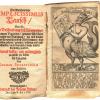

Die oft extreme Zivilisationsferne und das Ausgeliefertsein der Bewohner wurde 1669 auch durch Grimmelshausen in seinem „Simplicissimus“ thematisiert: Der berichtet, dass sein Vater seine Wohnung an einem sehr lustigen Orte am Spessart liegen hatte, allwo die Wölfe einander gute Nacht geben. Was dies bedeuten kann, zeigt ein Überfall von Soldaten, die die Frauen des Hofs brutal vergewaltigen, den Vater foltern, bis er das Versteck seiner Wertsachen preisgibt, und dann alles in Brand stecken.

Die Romantik malte dagegen ein positives Bild. Friedrich Schlegel verdanken wir mit dem 1806 entstandenen Gedicht Im Spessart einen Hymnus:

Gegrüßt sei du, viellieber Wald!

es rührt mit wilder Lust,

Wenn abends fern das Alphorn schallt,

Erinnrung mir die Brust.

Natur, hier fühl ich deine Hand Und atme deinen Hauch,

Beklemmend dringt und doch bekannt Dein Herz in meines auch.

Dann denk ich wie vor alter Zeit, Du dunkle Waldesnacht!

Der Freiheit Sohn sich dein gefreut. Und was er hier gedacht.

Die Klischeehaftigkeit des Gedichts deutet allerdings an, dass der Autor von dem Waldgebiet konkret nicht sehr viel wusste, es dient als Kulisse.

Vergleichbares gilt für Wilhelm Hauff. Er erzählt 1828 in seinem "Wirtshaus im Spessart" die Geschichte eines zu allen Opfern bereiten Goldschmiedelehrlings, garniert sie mit dem Motiv der Geschlechtsvertauschung, greift den Schillerschen Topos vom „edlen Räuber“ auf und führt alles zu einem Happy End. Mit der Realität des Lebens im Spessart hat das, abgesehen von der Tatsache, dass es auch hier üble Spelunken gab, so wenig zu tun wie mit der Brutalität der realen Räuberbanden.

Nicht so populär wurde die 1843 erschienene Dichtung „Waldfräulein.“ von Joseph Christian Freiherr von Zedlitz mit dem begeisterten Lob:

O Spessart, edler Forst, du bist

Der Wälder Preis zu jeder Frist.

Im Vorwort schreibt Zedlitz: So gut, oder so schlecht sie meinen Lesern gefallen mag, bleibt sie eben nur das harmlose Kind meiner Einbildung.

Anders Karl Immermann. Im Tagebuch seiner „Fränkischen Reise“ von 1837 bemerkt er:

Die Natur ist nicht, was man im Sinne der Touristen eine schöne zu nennen pflegt; aber sie ist eigentümlich, und das ist für mich ihre Schönheit… Im Spessart sind die Leute sehr arm; sie mengen Heidekornmehl und Mehl von Kartoffeln untereinander, backen‘s und das nennen sie Brot. Die Felder müssen Sie mit hohen Planken umgeben: sonst frisst Ihnen das Wild alles auf, dessen eigentliche Domänen diese unendlichen Wälder sind.“

Die Wunder im Spessart

Seine Erzählung „Die Wunder im Spessart“ wurde 1838 niedergeschrieben: Die beiden seit der Kindheit befreundeten Helden, Petrus von Stetten, Schüler des Albertus Magnus, und Konrad von Aufseß treffen einander im Spessart. Beide versuchen nacheinander ein in einer Höhle verzaubert schlafendes Fräulein zu erlösen. Petrus mit Hilfe der Geisterwelt - ohne Erfolg. Konrad gibt der Schlafenden einen Kuss und erlöst sie damit ohne Magie. Als Petrus die beiden draußen erneut trifft, ist er binnen kurzer Zeit um Jahrzehnte gealtert.

Der viel gelesene Levin Schücking macht 1872 den Rückzug der Franzosen nach der Niederlage von Amberg 1796 zum Rahmen einer Liebeserzählung zwischen dem Revierförster Wilderich und einer Frankfurter Patriziertochter. Wilderich organisiert die Bekämpfung der plündernden Armee durch die Spessarter Bauern und begleitet eine junge Nonne zu einer einsamen Burg, wo sie aufgenommen wird. Unter dramatischen Umständen gelangt sie als Gefangene ihrer Stiefmutter nach Frankfurt zu ihrem alten Vater, den diese mit einem französischen General betrügt. Wilderich befreit die Tochter und erhält sie schließlich zur Frau.

Auch bei Schücking ist der Spessart „der stille, freie Wald“. Ob der Autor ihn allerdings näher kannte, ist zweifelhaft. Von einem Kastell “Goschenwald“ unweit von Rohrbrunn weiß man dort nichts.

Leo Weismantel, ein in den zwanziger Jahren geschätzter Schriftsteller aus Obersinn, erzählt 1927 die Geschichte des Richters von Orb namens Johann Christin. Dieser ist ein Leute-Schinder, der sich die Töchter der Dörfler zu Willen macht und die Söhne dem Landgrafen von Hessen zum Verkauf als Soldaten liefert. Sein Gegenbild ist Friedrich Kern, dessen kleines, fürs Studium bestimmtes Vermögen Christin auf der gemeinsamen Wanderung an die Universität Würzburg gestohlen und für sein eigenes Studium unter dem Namen des Beraubten genutzt hat.

Kern wird zum Gesetzlosen. Für die Jugend ist er aber die einzige Hoffnung. Er errettet seine spätere Frau aus den Fängen der Herren und bildet eine geheime Armee. Als er fliehen muss, erscheint ihm die Muttergottes und befiehlt ihm, sich zu stellen. Seine geplante Hinrichtung führt zum Aufstand, Richter und Landgraf fliehen. Der Henker will Kern entkommen lassen, aber im Durcheinander erhängt er ihn versehentlich. Auch der Richter wird später tot gefunden.

Kurt Tucholsky berichtet 1927 in seiner Erzählung „Das Wirtshaus im Spessart“ von einer Weinreise mit zwei Freunden. Das Hafenlohrtal schlägt ihn in Bann: „Dies ist eine alte Landschaft. Die gibt es gar nicht mehr; hier ist die Zeit stehen geblieben. Wenn Landschaft Musik macht: dies ist ein deutsches Streichquartett. Wie die hohen Bäume rauschen, ein tiefer Klang; so ernst sehen die Wege aus.“

In der Lichtenau widmen sich die drei intensiv den dort ausgeschenkten Weinen, von denen allerdings einer schwer korkt. Der Wirt findet keinen Fehler:

„Ich hab´ gleich gesehen, dass die Herren keine Bocksbeuteltrinker sind! Der Wein ist gut.“ Berufung… „Der Wein ist gut!“ – Revision… „…ist gut!“ Raus. Da sitzen wir nun. Ein mitleidiger Gast, der bei dem Wirte wundermild zur Kur weilt, sieht herüber. „Darf ich einmal versuchen?“ Er versucht. Und geduckten Rückens sagt dieser Feigling: „Meine Herren, der Wein schmeckt nicht nach dem Korken! Wenn er nach dem Korken schmeckt, dann möpselt es nach -!“

Natürlich möpselt es. Wir hatten keine Ahnung, was das Wort bedeutet – aber es ging sofort in unseren Sprachschatz über. Jeder Weinkenner muss wissen, was „möpseln“ ist. Aus Rache, und um den Wirt zu strafen, trinken wir noch viele, viele Flaschen Steinwein, von allen Sorten, und alle, alle schmecken sie nach Sonne.“

1996 hat Robert Gernhardt mit 2 Freunden die Wanderung Tucholskys nachzuvollziehen versucht. Das Unternehmen wurde aber nicht am richtigen Ort zum vinologischen Höhepunkt geführt, sondern in Mespelbrunn. Beibehalten wurde das Fazit „Wir hätten sollen nicht so viel Steinwein trinken.“

Die von Gerhard Krischker literarisch überprüfte Unternehmung sowie die wehmütige Frage des Meisters, ob auch an ihn vielleicht einmal ein Baum erinnern werde, hat 2003 dazu geführt, dass in der Lichtenau eine „Gernhardt-Linde“ gepflanzt wurde. Wenn er seine Ruhe haben wollte, arbeitete Gernhardt nämlich, unterstützt durch einen Homburger Kallmuth, gern in der nahegelegenen Laube des Gasthauses „Zum Hohen Knuck“.

Der humoristische Umgang mit dem Spessart ist ein eigenes Kapitel. Hans Traxler machte ihn 1963 in „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel“ zum kriminalistisch rekonstruierten Schauplatz des bekannten Märchens bis hin zur Auffindung der Gebeine der wegen eines Lebkuchenrezepts durch einen skrupellosen Bäcker und seine Schwester ermordeten „Hexe“. Das fand vielerorts große, in der DDR auch klassenkämpferisch gefärbte Resonanz.

Ähnlich populär wurde die durch eine übermütige Weinrunde aufgestellte, vom Apotheker Karlheinz Bartels akribisch belegte Theorie, Schneewittchen sei als adliges Fräulein im Lohrer Schloss geboren worden, ihre Spur lasse sich bis in den Biebergrund verfolgen, wo die sieben Zwerge als kleinwüchsige Bergleute tätig gewesen seien. Sie hätten das Mädchen bei sich aufgenommen. Der sprechende Spiegel sei ein Produkt der Lohrer Spiegelmanufaktur.

Diese „fabulologischen“ Überlegungen lösten ein Echo aus, das wegen der durch die Disney-Verfilmung von 1937 beförderten Popularität des Märchens und dem Einsteigen der Medien, vom BR über Radio Luxemburg und AFN, bis nach Australien und Japan, zu hören war. Heute weist sogar ein Schild an der Autobahn auf die „Schneewittchenstadt Lohr“ hin.

Zum Autor: Stefan Krimm leitete von 1989 bis 2011 unter anderem das Fachreferat für Deutsch und Geschichte im Bayerischen Kultusministerium. Er war als Historiker Mitglied der DFG-Forschungsgruppe "Spessartglas" und hat unter anderem das Buch "Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Glashütten im Spessart" verfasst.