In der laufenden Debatte um das Windkraft-Vorranggebiet WK 19 zwischen Pusselsheim, Obereuerheim und Dampfach hat sich eine Leserin an diese Redaktion gewandt. Mit einer Liste an Argumenten möchte sie die Menschen in den drei betroffenen Gemeinden dazu ermutigen, dem Bau möglicher Windkraftanlagen (WKA) im WK 19 nicht feindlich gegenüber zu stehen. Sie spricht sich offen dafür aus, Strom aus Windkraft zu gewinnen – und sieht darin eine Chance für die Region.

Diese Position widerspricht in weiten Teilen der Skepsis von Menschen, die im Umfeld des WK 19 leben und dem möglichen Bau von Windrädern verhalten gegenüberstehen. Manche lehnen WKA, auf die sie täglich blicken könnten, auch grundsätzlich ab. Diese Redaktion hat Fachleute die von der Leserin angeführten Aspekte beurteilen lassen sowie weitere Aspekte im Zusammenhang mit WK 19.

Wie viele Windradrotoren könnten sich im WK 19 drehen?

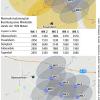

Nach Angaben von Rolf Pfeifer, dem vom bayerischen Wirtschaftsministerium beauftragten Windkümmerer Unterfranken, sind in dem Vorranggebiet "Westlich Dampfach", wie WK 19 im Regionalplan Main-Rhön auch heißt, maximal sieben Windkraftanlagen möglich. Mehr der heute verbauten Anlagen mit einer Nabenhöhe von 165 bis 170 Metern über Grund und einem Rotordurchmesser von 160 Metern ließen sich dort nicht hinstellen, um Mindestabstände zwischen den Anlagen einzuhalten. In diesem Fall würde die näheste Anlage 860 Meter vom Rand der Pusselsheimer Ortsbebauung entfernt stehen. Dies ist konform mit dem Regionalplan, der einen Mindestabstand von 800 Metern fordert. In Obereuerheim lägen mindestens 910 Meter zwischen der Ortsbebauung und der nächsten WKA. In Dampfach wären es 1540 Meter.

Würde man die WKA im südlichen und westlichen Bereich des WK 19 nicht bis ganz an den Rand der möglichen Fläche rücken und einen Mindestabstand von 1300 Metern zur nächsten festen Ortsbebauung wählen, dann könnten in dem Vorranggebiet maximal fünf Windkraftanlagen unterkommen, rechnet Pfeifer vor, der Geschäftsführer der Endura Kommunal GmbH in Freiburg ist, die Kommunen beim Ausbau der Windenergie berät.

Wer legt fest, wie viele Windräder es tatsächlich werden und wo diese stehen?

Innerhalb der Vorranggebiete dürfen WKA stehen wo immer ein Investor diese plant, also auch am äußersten Rand des Bereichs. Allein technische Grenzen, etwa die besagten technisch bedingten Mindestabstände der Windkraftanlagen untereinander, spielen eine Rolle. Nachdem für WK 19 – wie für alle weiteren Vorranggebiete – Baurecht besteht, braucht eine Gemeinde keinen Bebauungsplan aufstellen. WKA brauchen in Vorranggebieten grundsätzlich keinen Bauantrag. Sobald ein Investor über den nötigen Grund verfügt (in der Regel in Form eines Pachtvertrag), kann er den Bau einer Windkraftanlage beantragen – wenn er möchte, dann auch schon vorher.

Welche Rolle kommt denjenigen zu, die den Grund besitzen?

Eine ganz entscheidende. Denn sie allein bestimmen letztlich, ob eine WKA auf ihrem Grundstück errichtet werden darf. Wer bereit ist, seinen Grund zu verpachten, dem locken hohe Pachteinnahmen. Investoren bieten nach Auskunft von Pfeifer, der die Branche gut kennt, für Flächen, auf denen sie Windkraftanlagen errichten dürfen, häufig rund 100.000 Euro – pro Jahr. Auch höhere Pachtbeträge sind nicht ausgeschlossen. Da die kalkulierte Laufzeit eines Windrads in der Regel 20 Jahre beträgt, winken der Verpächterin oder dem Verpächter also lukrative Einnahmen. Deshalb gelangen WKA-Investoren vor Ort über kurz oder lang normalerweise auch an Grundstücke. Geld öffnet bekanntlich viele Wege.

Profitieren also immer nur einzelne Grundbesitzer vor Ort und andere gehen leer aus?

Nein, es kann auch anders laufen, solidarischer. Eine gängige Möglichkeit ist das sogenannte Pacht-Pooling-Verfahren, das auch als Flächenpooling bezeichnet wird. Hierbei bilden möglichst viele der Eigentümerinnen und Eigentümer der infrage kommenden Grundstücke – oft sind das Landwirte und fast immer auch Kommunen – eine Pachtgemeinschaft. Ziel ist, dass jede und jeder profitieren soll, auch wenn eine WKA nicht direkt auf dem eigenen Grundstück steht, sondern einige Meter nebenan beim Nachbarn. Dies wirkt auch Neiddebatten entgegen.

Ein Beispiel in der Region ist die Gemeinde Üchtelhausen. Im Vorranggebiet WK 16 ("Westlich Ebertshausen") könnten nach Auskunft von Bürgermeister Johannes Grebner (SPD) rechnerisch bis zu 18 WKA entstehen. Nach einem ausführlichen Informationsprozess der Bevölkerung, der laut Grebner die Sorgen der Menschen zum einstigen Reiz-Thema ernst genommen hat, kam es im vergangenen Jahr per Bürgerentscheid zu dem Beschluss, dass die Gemeinde dort einen Windpark errichten soll.

Vorgesehen sind nun maximal sechs Windkraftanlagen mit einem Mindestabstand von 1250 Metern zum nächsten Wohngebiet. Über das Flächenpooling werden dem Bürgermeister zufolge alle, die in dem Gebiet Grund besitzen, im Umfang ihrer Betroffenheit profitieren: Die Hälfte der Pachteinnahmen verteilen sich über alle Grundstückseigentümer im Gebiet. Die andere Hälfte geht an die direkt Betroffenen. Wer am meisten beeinträchtigt wird, indem auf seinem Grund etwa ein Mast steht, erhält mehr als jemand, durch dessen Grund eine unterirdische Kabeltrasse verläuft.

Gut zwei Drittel der Grundeigner, denen drei Viertel der Fläche im WK 16 gehören, machen beim Pooling mit, sagt Grebner. Für Mai rechnet er mit einem Vertragsabschluss mit einem Projektanten, der den Windpark errichten soll. Gesucht wird noch nach einer Lösung, wie alle Einwohner von dem vor Ort produzierten Windstrom in Form günstigerer Strompreise profitieren könnten.

Wie steht es um ein solches Flächenpooling im Fall von WK 19?

Hier ist die Sache komplizierter, auch, weil drei Gemeinden betroffen sind. Bekannt ist, dass in Theres der Gemeinderat einem Pooling aufgeschlossen gegenübersteht. In Grettstadt möchte Bürgermeister Jens Machnow (CSU), wie er gegenüber dieser Redaktion erklärt, wohl noch im März Grundeigentümer und Gemeinderat zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Er ist von der Aussicht auf Windkraftanlagen bei Obereuerheim nicht begeistert, sieht im Flächenpooling jedoch "das kleinste Übel". So ließe sich immerhin "selbst bestimmen, wo Windkraftanlagen hinkommen".

Der Donnersdorfer Bürgermeister Klaus Schenk (CSU) sieht im Flächenpooling ebenfalls "die einzige Steuermöglichkeit". Es sei auch das einzige Instrument, um Neiddebatten entgegenzuwirken. Andernfalls würden nur ganz wenige monetär profitieren. Jedoch sei er als Bürgermeister machtlos, "wenn die Bürger vor Ort nicht mitmachen". Auch dem Gemeinderat komme eine entscheidende Rolle zu. Schenk strebt nach der Bürgerversammlung in Pusselsheim am Mittwoch, 15. März, eine weitere Versammlung zum Thema WK 19 an.

Ist der Betrieb von Windparks überhaupt wirtschaftlich? Sind Renditeprognosen realistisch?

Diese Frage geht an Günter Häckner, dem Vorstandvorsitzenden der vor gut zehn Jahren gegründeten Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Haßberge, die zu 25 Prozent am Bürgerwindpark Sailershäuser Wald nördlich von Haßfurt beteiligt ist. Dort drehen sich seit Ende 2015 zehn Windräder. Circa 500 Genossinnen und Genossen gehören der BEG an. Und unter diesen waren vergangenes Jahr Stimmen zu hören, wonach die abgeworfenen Erlöse weit geringer seien, als ursprünglich vorhergesagt.

Häckner widerspricht dem: Die BEG sei mit dem wirtschaftlichen Ergebnis des Windparks "sehr zufrieden". Trotz schwankenden Windertrags hätten sich die Prognosen für die ersten sieben Jahre von drei bis fünf Prozent Rendite erfüllt. Man dürfe nur nicht den Fehler machen, die bilanziell einkalkulierten Verluste solcher Anlagen zu übersehen.

Nennenswerte Ausschüttungen sind erst nach mehreren Jahren Betriebsdauer zu erwarten. Nach 16 Jahren seien die Windkraftanlagen buchhalterisch abgeschrieben. Auf dem Papier sollen die Anlagen 20 Jahre laufen, die Generatoren werden aber wohl bis zu 30 Jahre lang Strom erzeugen. Und während dieses letzten Drittels ihrer Laufzeit werde der Betriebsgewinn nochmals höher ausfallen als während der Phase der Abschreibung.

Doch ganz unabhängig vom Faktor Geld sieht Häckner einen weiteren Vorteil des Windparks: "Dieser macht uns ein Stück unabhängig vom Strommarkt." Zudem seien die WKA nordwestlich von Haßfurt die Basis dafür, dass im Haßbergkreis bereits heute Wasserstoff erzeugt wird.

Blinklicht in der Nacht, Schattenwurf am Tag und Geräusche: Wie sehr stören Windräder Anwohner?

Um tieffliegende Flugzeuge und Hubschrauber zu schützen, müssen an Windrädern nachts rote Warnlichter blinken. Doch bis Ende dieses Jahres müssen alle bestehende WKA umgerüstet werden, sagt Karsten Schuster, Geschäftsführer der Volta Windkraft GmbH in Ochsenfurt (Lkr. Würzburg), die bereits 21 Windkraftanlagen geplant und gebaut hat. Künftig blinkt es nur noch, wenn sich ein Fluggerät nähert. Bis zu 30.000 Euro Umrüstkosten pro WKA fallen hierfür an, schätzt Schuster.

Wenn die Sonne im passenden Winkel steht und auf eine WKA strahlt, gibt es Schatten. Das ist Fakt. Ebenso Fakt ist aber, dass beispielsweise Pusselsheim, das südlich des WK 19 liegt, nie vom Schatten eines Windrads berührt würde, weil die Sonne nie im Norden steht. Auch Obereuerheim, das westlich vom WK 19 liegt, kann – wenn überhaupt – höchstens morgens von Schatten berührt werden.

Die Betriebsgeräusche moderner WKA sind kaum noch wahrzunehmen, sagt Windkümmerer Pfeifer. Im Umfeld von WK 19 dürfte der Lärm, der von der nahen Autobahn herrührt, deutlich lauter zu vernehmen sein. Wobei der Schall mit dem vorherrschenden Wind meistens in Richtung Nord-Osten getragen wird. Zu dem früher gerne vorgebrachten Argument angeblichen Infraschalls, den Windkraftanlagen verursachen, nur folgender Hinweis: Der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat im Jahr 2021 richtiggestellt, dass eine wichtige Windkraftstudie wegen eines Rechenfehlers jahrelang von einem viel zu hohen Wert angeblicher Infraschallbelastungen durch WKA ausging.

Was geschieht mit Windkraftanlagen am Ende ihrer Betriebszeit?

Zum Bau eines WKA werden große Mengen Beton für Fundament, Sockel und Mast benötigt. Hinzu kommt viel Stahl, etwa für den oberen Teil des Mastes, sowie weitere Metalle, darunter Kupfer. Die Rotorblätter bestehen aus Verbundstoffen. Beim Abbau eines Windrads wird der Betonsockel im Erdboden zertrümmert und restlos entfernt, sagt Windrad-Planer Schuster. Dies sei vertraglich geregelt und kostet bei einer großen Anlage bis zu 30.000 Euro. Beton und Stahl werden wiederverwertet. Das zurückbleibende Loch wird mit Boden verfüllt.

Das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie kommt zusammen mit der Technischen Universität Dresden zum Ergebnis, dass bereits heute bis zu 90 Prozent der in einer WKA verbauten Materialien wiederverwendet werden. Am geringsten sei die Recycling-Quote noch bei den aus einem Materialmix bestehenden Rotorblättern. Einsetzbar sind diese in geschredderter Form zum Beispiel als Ersatzbrennstoff in der Zementherstellung. Doch auch hier werden in naher Zukunft Lösungen erwartet, wie sich Verbundstoffe leichter in ihre einzelnen Komponenten zerlegen und weiterverwerten lassen.