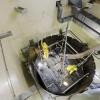

Aktuell sind die letzten verbliebenen, noch nicht zwischengelagerten Brennelemente innerhalb des Reaktorgebäudes untergebracht. Sie liegen im wassergefüllten Abklingbecken. 179 sind das an der Zahl, jedes Element enthält jeweils 236 hochradioaktive Brennstäbe - das alles soll aus dem Gebäude raus, und der Zeitplan der für den Rückbau zuständigen Eon-Tochter Preussen Elektra sieht vor: Von Februar bis Mai 2020 sollen zehn Castoren (Sicherheitsbehälter für hochradioaktiven Müll) mit den Brennelementen beladen und im Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände abgestellt werden. Das Zwischenlager betreibt die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), es ist in staatlicher Hand, hier wechselt die Verantwortlichkeit von der Rückbaugesellschaft auf den Staat.

Präzision ist gefragt

Bis dahin muss Preussen Elektra einen hochpräzisen Job machen, wie am Mittwochabend beim Kraftwerksgespräch in der Kantine des AKW in Grafenrheinfeld deutlich wurde. Kraftwerksleiter Bernd Kaiser zeigte den Fortschritt der Rückbauarbeiten auf, die im April des vergangenen Jahres begonnen hatten. Das Reaktorgebäude wird nun sukzessive Stück für Stück von innen nach außen auseinander genommen, die Vorschriften und Abläufe sind laut Kaiser streng und bis aufs kleinste Detail ausgearbeitet, die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch.

Jedes Teil muss nach seiner Stillsetzung demontiert, bei Bedarf zerlegt und in Mulden verpackt werden, bevor es den Kontrollbereich verlässt. Um radioaktive Verschmutzungen an den Oberflächen zu entfernen, werden die Komponenten dekontaminiert. Bevor Material den Kontrollbereich verlässt, muss eine sogenannte Freigabemessung erfolgen, hier werden Stoffe flächen- und gewichtsbezogen auf Radioaktivität geprüft.

Rückbau: Viel ist noch nicht geschafft

Im laufenden Jahr haben sich die Kraftwerksmitarbeiter „um die Hauptmittelkühlung gekümmert“, wie Kaiser erklärte. Das war während des Kraftwerksbetriebs ein geschlossenes Leitungssystem im Primärkreislauf des Druckwasserreaktors, durch das als Kühlmittel mit Borsäure versetztes Wasser floss. Die Borsäure diente der Regulierung der Kettenreaktion im Reaktordruckbehälter, das Wasser der Kühlung. Für den Rückbau wurde nun das Rohrsystem vom Druckbehälter getrennt und dieser verschlossen. Die demontierten Leitungsrohre wurden zerteilt und verpackt.

So ergeht es auch weiteren stillgesetzten Systemen, die für den Restbetrieb der Anlage nicht mehr benötigt werden, etwa die acht Flutbehälter oder das Leckabsaugsystem. Es war „bislang nur ein sehr homöopathischer Rückbau“, wie Kaiser beim Kraftwerksgespräch sagte. Seit April 2018 sind laut der Dokumentation von Preussen Elektra rund 5000 „von insgesamt 20500 Komponenten“ stillgesetzt und „knapp 500 Tonnen von insgesamt 31500 Tonnen“ rückgebaut worden. Wie Kaiser sagte, nimmt der Rückbau so richtig Fahrt auf, wenn „die Brennstofffreiheit erreicht ist“ - diese Aufgabe bindet momentan noch sehr viel Arbeitskraft.

Brennelementefrei ist nicht gleich brennstofffrei

Läuft alles nach Plan, ist das Reaktorgebäude im Mai 2020 zwar schon brennelementefrei, aber noch nicht brennstofffrei, wie Evamaria König, zuständig für die Kommunikation am Standort Grafenrheinfeld, erklärt: Weil einzelne Brennstäbe, die an der Außenhülle beschädigt sind, noch einmal extra verpackt und eingelagert werden müssen, dauert es noch bis Ende des kommenden Jahres, bis der Status „brennstofffrei“ erreicht ist.

Dann ist der hochradioaktive Müll (Brennelemente, Brennstäbe) im Zwischenlager untergebracht, während für mittel- bis schwachradioaktive Materialien aus dem Reaktorgebäude derzeit eine Bereitstellungshalle auf dem Kraftwerksgelände entsteht, die Ende 2020 fertig sein soll. In dieser Halle wird Material eingelagert, das sich im Kontrollbereich des Kraftwerks befand - im Falle eines Druckwasserreaktors wie in Grafenrheinfeld betrifft das überwiegend den Bereich des Primärkreislaufs - und das als schwach- bis mittelradioaktiver Abfall eingestuft wurde. Das betreffe etwa zwei Prozent der gesamten Rückbaumasse, sagt König.

Direkter Austausch soll Vertrauen schaffen

Beim sogenannten Kraftwerksgespräch, das am Mittwoch rund 100 Besucher unter anderem aus Politik, Wirtschaft, Gemeinwesen und Medienvertretern zählte, informiert die Preussen Elektra GmbH über den aktuellen Stand und die Entwicklungen im Kernkraftwerk. Diese Praxis habe sich bewährt, sagte Kraftwerksleiter Bernd Kaiser. „Letztendlich geht nichts drüber über den direkten Austausch.“ Man wolle transparent darüber informieren, was in dem Kraftwerk gemacht wird und wie es gemacht wird. Außerdem, so versicherte Guido Knott, Vorsitzender der Geschäftsführung der Preussen Elektra, lege sein Unternehmen höchsten Wert auf Sicherheit, sowohl für seine Mitarbeiter, als auch für Bevölkerung und Umwelt. „Das ist und bleibt das Wichtigste bei Preussen Elektra“, sagte er.

Kernkraftwerk Grafenrheinfeld: 33 Jahre am StromnetzStromerzeugung Das stillgelegte Kernkraftwerk in Grafenrheinfeld war von 1982 bis 2015 in Betrieb und hat in dieser Zeit insgesamt 333 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit könnte man einen haushaltsüblichen, biergefüllten Kühlschrank (Annahme: Jahresverbrauch 200 Kilowattstunden) fast 1,7 Milliarden Jahre ununterbrochen betreiben.