Was passiert mit hochradioaktiven Atomabfällen, wenn sie 40 Jahre lang in einem Castor-Behälter gelagert werden? Das weiß niemand. Die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), die für die Entsorgung des Mülls zuständig ist und an den deutschen Atomkraftwerken (AKW) die Zwischenlager betreibt, will herausfinden, ob und wie sich das Innenleben der Behälter im Laufe der Zeit verändert. Mit einem lang angelegten Forschungsprojekt, dessen Ziele die BGZ jetzt bei einer interkommunalen Gemeinderatssitzung in Schwebheim (Lkr. Schweinfurt) erstmals in Unterfranken vorgestellt hat. Denn betroffen ist auch der AKW-Standort Grafenrheinfeld.

Die Motivation ist nicht nur Forscherdrang, sondern reichlich praktisch: Die Genehmigung des Zwischenlagers BZR in Grafenrheinfeld läuft bis 2046. Bis dahin wird es in Deutschland für die tausende von Jahren strahlenden Rückstände kein Endlager geben. Deswegen plant die BGZ, eine Verlängerung zu beantragen. Dabei wird sie, wie an den anderen Zwischenlager-Standorten auch, nachweisen müssen, dass das Material in den Stahlbehältern weiter sicher eingeschlossen ist. Denn Erfahrungswerte gibt es bislang nicht. Erst einmal, so Physiker Maik Stuke bei der Präsentation in Schwebheim, sei in den USA ein beladener Behälter wieder geöffnet worden.

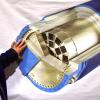

Die Castorbehälter stehen deswegen im Fokus der Forschung, weil sie die Schutzziele der Lagerung garantieren sollen: das Verhindern einer nuklearen Kettenreaktion, die durch das Eindringen von Wasser entstehen könnte, sowie die Abschirmung der gefährlichen Strahlung nach außen. Damit das so bleibt, ist jeder Castor mit zwei Deckeln verschlossen.

Dichtungen der Behälter sind besonders im Blick

Daher ist der Blick der Wissenschaftler besonders auf die Metalldichtungen gerichtet. Stuke und sein Team wollen das Langzeitverhalten untersuchen. Verlassen wollen sie sich nicht nur auf Berechnungen, sondern auch auf praktische Tests. Der Physiker geht davon aus, dass die verpressten Metalldichtungen der Prüfung standhalten. Derzeit gebe es keine Hinweise, dass ihre Funktion auch über einen langen Zeitraum nicht gewährleistet sei. Die Herausforderung sei, dass es in Deutschland eine Vielzahl unterschiedlicher Behälter mit unterschiedlichem Aufbau und unterschiedlicher Standdauer gibt, die betrachtet werden sollen.

Kritik gab es aus den Reihen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, dass man keine "heiße Zelle" vorhalte, in der man beladene Castoren öffnen und das Inventar umpacken könnte, wenn die Behälter unsicher würden. Laut Stuke ist ein Umladen derzeit gar nicht geplant. Sollte einer der Deckel undicht werden, soll ein dritter Deckel den Schutz wiederherstellen. Und würde auch der nächste versagen, sei der Behälter noch transportfähig, um ihn in ein bestehendes AKW-Gebäude zu bringen und dort unter Wasser zu öffnen, erklärte der Physiker.

Zweiter Schwerpunkt in einer ganzen Reihe von Prüfungen sind die Brennelemente: Jedes von ihnen ist aufgebaut mit über 200 Brennstäben, in denen die energiebringenden Uranpellets liegen. Im Blickpunkt sind die Hülsen der Brennstäbe, die die Brennstofftabletten an ihrem Platz halten. Das sei wichtig, sagt Stuke: "Solange die Hülsen intakt sind, dringt nichts nach außen." Aber sie könnten sich verschieben oder porös werden. Da auch dafür viele verschiedene Materialien verwendet wurden, sei der Aufwand beim Überprüfen des Langzeitverhaltens jedes einzelnen Materials groß.

Castor-Forschung mindestens bis 2030

Diese Experimente sollen in Schweden durchgeführt werden, sagt Stuke. Das Forschungsprogramm ist zunächst bis 2030 angelegt, soll aber fortgeführt werden, zumal 2028 mit 28.000 Brennelementen die Spitze des Lagerungsbedarfs in Deutschland erreicht sein wird. Denn bis die Castoren in ein Endlager kommen, das es noch gar nicht gibt, sei die BGZ für sie verantwortlich, sagt Stuke :"Solange wir müssen, müssen wir."

In Grafenrheinfeld gibt es zwei Zwischenlager: das BZR, in dem 54 Castoren mit verbrauchten Brennelementen aufbewahrt werden. Und daneben das AZR, in dem schwach- und mittelradioaktive Abfälle vornehmlich aus dem Rückbau des dortigen AKW landen. Weil diese Stoffe keine Wärme entwickeln, braucht es laut Stuke auch keine wissenschaftliche Untersuchung. Geplant ist, die Container im Endlager Schacht Konrad in Salzgitter zu deponieren, das 2027 in Betrieb gehen soll.