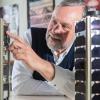

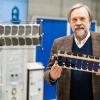

Spannendes neues Projekt der Würzburger Satellitenforscher um Robotik-Professor Klaus Schilling am Zentrum für Telematik (ZfT): Sie haben drei weitere schuhschachtelgroße Kleinsatelliten entwickelt, die ab Spätherbst die Erde umkreisen und dreidimensionale Aufnahmen zur Erdbeobachtung liefern sollen. Damit wollen die Forscher vor allem Aschewolken bei Vulkanausbrüchen vermessen. Die Daten könnten aber auch zur Warnung und Kontrolle bei Fluten und Bränden genutzt werden.

Ministerin: Internationale Vernetzung statt einseitiger Abhängigkeit

Unter ihrer Führung arbeiten die Würzburger dazu mit wissenschaftlichen Partnern auf fünf Kontinenten zusammen. Ein Umstand, der auch Melanie Huml, Bayerns Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, bei einem Besuch am ZfT beeindruckte. "Wir sollten die internationale Vernetzung stärken und einseitige Abhängigkeiten lösen", sagte die CSU-Politikerin auch mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine.

Für den wissenschaftlichen Betrieb der drei neuen Satelliten im Orbit hatte sie einen Förderbescheid der Staatsregierung über 340 000 Euro in der Tasche. Doch zunächst müssen die Satelliten ins All befördert werden. Für frühere Missionen nutzten Schilling & Co. russische Sojus-Trägerraketen.

Gesucht: Alternative für die russische Sojus-Trägerrakete

Zuletzt waren vier Kleinsatelliten der NetSat-Mission im Herbst 2020 mit Sojus-Raketen vom russischen Raumfahrtbahnhof Plesetsk gestartet – Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte dies im Zentrum für Telematik live verfolgt. Mit dem Angriff auf die Ukraine und den Sanktionen sind russische Trägerraketen für die Würzburger Entwickler kein Thema mehr. Alternativen müssen her.

Dies könnten Falcon-Raketen des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk sein, der mittlerweile selbst schon 2000 Satelliten ins All gejagt hat. Eine Alternative wäre die europäische "Ariane", auch Indien und China bieten Plätze auf Trägerraketen an. In jedem Fall wird es durch den internationalen Sojus-Ausfall enger.

Projektleiter Julian Scharnagl rechnet mit höheren Preisen, auch ein gewisser Zeitverzug für die Mission sei zu befürchten. Nichtsdestotrotz ist er optimistisch für das Projekt, das unter dem Namen "TIM & TOM" (Telematics International Mission & Telematics Earth Observation) läuft. Die drei Satelliten sind eine Weiterentwicklung im Vergleich zur letzten Mission.

Geringere Flughöhe zur besseren Datenübertragung

An Problemen beim Formationsflug haben die Forscher gearbeitet. Und die neuen Satelliten sind nun mit hochauflösenden Kameras ausgestattet. Wichtig für die Bildqualität: Die Satelliten sollen die Erde relativ niedrig in einer Höhe von rund 500 Kilometern umkreisen. Dies sorgt für eine bessere Auflösung und die Daten können schneller an die Bodenstationen übertragen werden.

Hier werden sie von Geowissenschaftlern weiterverarbeitet. "Das ist eine internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit", unterstrich ZfT-Vorstand Schilling beim Termin mit der Ministerin. Eine möglichst schnelle Datenübertragung durch niedrigfliegende Satelliten gilt als Schlüssel für digitale Technologien wie das autonome Fahren.

Ministerin Huml zeigte sich angetan von den Entwicklungen der Würzburger Satellitenbauer: "Ich bin überrascht, dass man hier schon so weit ist, um in die Produktion einsteigen zu können." Genau darum gehe es, sagte Landtagsabgeordneter Manfred Ländner (CSU) aus Kürnach (Lkr. Würzburg): "Wir müssen diese wissenschaftlichen Erfolge in die technische Realisierung bringen."

Beide Politiker wollen Initiativen für eine Satellitenfabrik unterstützen, um dort größere Stückzahlen der Würzburger Modelle herzustellen. Allerdings müssten hier Privatunternehmen an den Start gehen. "Nordbayern wäre ein idealer Standort dafür", findet Ländner.