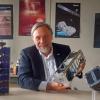

Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt verleiht dem Würzburger Professor Klaus Schilling für seine herausragenden Forschungsleistungen in der Entwicklung von Kleinsatelliten die Eugen-Sänger-Medaille. Dies berichtet die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in einer Pressemitteilung.

Klaus Schilling leitet seit 2003 den Lehrstuhl für Informatik VII (Robotik und Telematik) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). Der 65-Jährige hat die Raumfahrtstudiengänge an der JMU initiiert und hier ein sehr erfolgreiches Programm zur Entwicklung von Kleinstsatelliten gestartet, so die Uni in ihrer Pressemitteilung.

Die Fortschritte in der Miniaturisierungstechnik ermöglichen demnach immer kleiner werdende Satelliten. Kleinsatelliten nehmen schon heute den größten Teil der in die Umlaufbahn gebrachten Satelliten ein. „Es wird erwartet, dass 90 Prozent der bis 2030 ins All gebrachten Satelliten Kleinsatelliten unter 500 Kilogramm sein werden“, sagt der JMU-Professor laut Pressemitteilung.

Die kurzen Bauzeiten ermöglichen rasche Technologiefortschritte und führen so zu innovativen Anwendungen. „Entscheidend ist, dass die Nachteile der Miniaturisierung, wie eine höhere Empfindlichkeit gegenüber der harten Weltraumstrahlung, durch intelligente Software ausgeglichen werden“, erklärt Schilling. Auf den Mikrocomputern an Bord sichern Verfahren zur schnellen Fehlererkennung und Fehlerkorrektur einen zuverlässigen Betrieb. Zu all diesen Fortschritten konnten insbesondere auch kleine Unternehmen, Start-ups und Hochschulen wie die JMU wichtige Beiträge leisten.

Zahlreiche Technologie-Durchbrüche im Orbit realisiert

Aufbauend auf seinen Erfahrungen in der Raumfahrtindustrie, entwickelte Schilling den Angaben zufolge an der JMU gemeinsam mit zahlreichen Studierenden die Universität Würzburg Experimentalsatelliten, kurz UWE. Diese brachten zahlreiche Technologie-Durchbrüche für Kleinstsatelliten in die Umlaufbahn.

Die UWE-Satelliten gelten laut Uni heute als Pionierleistung: UWE-1 war im Jahr 2005 der erste deutsche Pico-Satellit mit einer Masse von weniger als einem Kilogramm. Als erster seiner Art wird er seit 2012 an einem angemessenen Ort präsentiert –im Deutschen Museum in München. Der Industrie diente UWE-1 als Testlabor für hocheffiziente Solarzellen. Mittlerweile ist diese Technik im Weltraum etabliert: Sie erzeugt heute auf der Mehrzahl der europäischen Satelliten die Energie.

Stand zunächst das Internet im Weltall im Mittelpunkt von Schillings Forschung an der JMU, wurden dann in 17 Jahren schrittweise die Grundlagen für sich selbst organisierende Satellitenformationen erforscht und realisiert. Nachdem Kleinsatelliten bereits wirtschaftliche Realität sind, konzentriert sich Schillings Forschung nun auf Schwärme miteinander vernetzter Satelliten, die beispielsweise einander zuverlässig ausweichen können, falls sich Kollisionen anbahnen, oder die gemeinsam komplexe Beobachtungen aus sich ergänzenden Blickwinkeln durchführen.

Bedeutung der Technologie-Perspektiven früh erkannt

Für seine besonderen Verdienste um die Raumfahrtwissenschaften und Raumfahrtgeräte erhielt Schilling nun die Eugen-Sänger-Medaille 2020 der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt DGLR. Das kommt einer Auszeichnung für sein Lebenswerk gleich, berichtet die JMU.

„Professor Schilling hat von Anfang an die Bedeutung der übergreifenden technologischen Zusammenarbeit verschiedener Arbeitsgebiete wie Informatik, Automation, Softwareentwicklung und Robotik erkannt und vorangetrieben. Seine Satelliten spiegeln diese Interaktion verschiedener Komponenten eindrucksvoll wider“, sagte DGLR-Präsident Professor Rolf Henke laut Uni-Pressemitteilung.

„Diese Anerkennung ist für unser Team ein großer Ansporn, weiter intensiv an anspruchsvoller Raumfahrttechnik zu arbeiten.“

Klaus Schilling

Schilling freut sich sehr über die Medaille, die als wichtigste deutsche Auszeichnung im Raumfahrtsektor gilt: „Diese Anerkennung ist für unser Team ein großer Ansporn, weiter intensiv an anspruchsvoller Raumfahrttechnik zu arbeiten. Mit der Medaille werden Beiträge ausgezeichnet, die nur durch die Zusammenarbeit größerer Teams möglich waren. Mein Dank gilt darum besonders den kompetenten internationalen Teams, die ich koordinieren durfte.“

Benannt ist die Auszeichnung nach dem Raketenforscher Eugen Sänger (1905-1964). In den 55 Jahren ihres Bestehens wurde sie erst 26 Mal an internationale Raumfahrtpioniere vergeben. Frühere Empfänger waren der Raketenbauer Wernher von Braun (1973), der Gründer der Raumfahrtfirma OHB Manfred Fuchs (1991), und auch die Astronauten Ernst Messerschmidt und Thomas Reiter (2017).

Raumfahrt-Lehre und -Forschung in Würzburg

Parallel zu den UWE-Forschungsarbeiten bot Schilling im Sommersemester 2003 die erste Raumfahrttechnik-Vorlesung an der JMU an, zusammen mit internationalen Fachleuten als Dozenten. Der große Zuspruch der Studierenden führte dazu, dass dieses Angebot immer weiter ausgebaut wurde.

Mit Unterstützung der Europäischen Union wurde 2005 der europäische Elite-Studiengang „SpaceMaster – Master in Space Science and Technology“ eingeführt, gefördert durch Stipendien im Rahmen des Erasmus-Mundus-Programms der EU. In diesem Master kooperierten sechs europäische Partneruniversitäten 13 Jahre lang; das erste Semester fand für alle Studierenden in Würzburg statt.

Der Zustrom internationaler Bewerber – typischerweise waren es 600 Bewerbungen auf 50 Plätze – führte zu einem weiteren Ausbau des Bereichs Raumfahrt auf heute sechs Professuren und zu neuen Studiengängen, wie dem Bachelor- und Master-Studiengang Luft- und Raumfahrt-Informatik sowie zum internationalen Master-Studiengang „Satellite Technology“ im Elite-Netzwerk-Bayern (als Nachfolger des SpaceMaster).

Erstmals Umlaufbahn eines Kleinsatelliten verändert

Schillings Würzburger Team gelang es unter anderem, zum ersten Mal die Umlaufbahn eines Kleinsatelliten gezielt zu verändern. 2018 wurde auf UWE-4 erstmals weltweit der Einsatz von elektrischen Triebwerken auf einem Kleinsatelliten demonstriert. Diese Technik eröffnet zum Beispiel neue Möglichkeiten bei der Beseitigung von Weltraummüll, bei der Kollisionsvermeidung oder bei der Verlängerung der Lebensdauer von Satelliten.

2007 gründete der JMU-Professor das außeruniversitäre Würzburger Forschungsinstitut Zentrum für Telematik e.V. (ZfT), dessen Vorstand er ist. 2020 gelang es ihm und seinem ZfT-Team, vier NetSat-Kleinstsatelliten von der Größe eines Schuhkartons ins All zu bringen, mit dem Ziel, selbstständig relevante Daten untereinander auszutauschen und bei Messungen zusammenzuarbeiten.

Werdegang von Klaus Schilling

Klaus Schilling, 1956 in Bayreuth geboren, studierte in Bayreuth und München Mathematik, Physik und Biologie. Nach der Promotion wechselte er 1985 in die Raumfahrtindustrie: Bei Dornier System leitete er im Bereich wissenschaftliche Satelliten die Gruppe „Missions- und Systemanalysen“. Im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur ESA war sein Team damals verantwortlich an der Konzeption der Interplanetaren Raumsonden HUYGENS (zum Saturn-System) und ROSETTA (zur Kometenforschung) beteiligt. Anschließend lehrte Schilling, bis zu seiner Berufung an die JMU, im Studiengang Technische Informatik der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten die Gebiete Künstliche Intelligenz, Informatik und Robotik. Dort wurde er auch zum Prorektor für Forschung und Internationale Beziehungen gewählt. 1992 gründete er das Steinbeis Transferzentrum ARS, das sich mit dem Einsatz fortgeschrittener Steuerungs-, Roboter- und Computertechnik in der industriellen Produktion beschäftigte.