Nach 30 Jahren ist es soweit: Das 66 Quadratkilometer große Trinkwasserschutzgebiet für die Zeller Quellen westlich von Würzburg könnte bald ausgewiesen werden. Die Trinkwasserversorgung Würzburg (TWV) will jetzt die Unterlagen beim Landratsamt Würzburg einreichen.

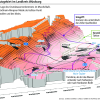

1978 hat die Regierung von Unterfranken das Trinkwasserschutzgebiet festgesetzt. 1992 war klar, dass es aus wissenschaftlicher Sicht zu klein ist. 1996 entstand dann das erste hydrogeologische Modell: Erfasst wurden Bodenschichten, Gewässer, Niederschlag, Verdunstung, Grundwasserneubildung, Strömungsverhältnisse im Untergrund und vieles mehr. Untersuchungen an 400 Grundwassermessstellen und weitere Gutachten folgten. Seit 2019 kennen Geologen die Grenzen des unterirdischen Wassereinzugsgebiets.

Die Zeller Quellen versorgen 50 Prozent der Bevölkerung Würzburgs mit Trinkwasser. Sauberes Trinkwasser wollen alle, das geplante riesige Trinkwasserschutzgebiet westlich von Würzburg in seiner Dimension allerdings nicht. Der Geologe und private Sachverständige für Geothermie, Joachim Meinhardt, arbeitet im Auftrag der TWV an dem hydrogeologischen Modell. Er sagt, warum er das Schutzgebiet für nötig hält.

Frage: Es ging 30 Jahre auch ohne. Ist das geplante große Trinkwasserschutzgebiet westlich von Würzburg überhaupt nötig?

Joachim Meinhardt: Eindeutig ja. Im unterirdischen Wassereinzugsgebiet der Zeller Quellen bieten nur etwa zehn Prozent aller Bodenschichten dem Grundwasser ausreichenden Schutz. Zum Beispiel das Keupergestein bei Waldbüttelbrunn. Bis hier das Wasser hindurchfließt, dauert es zehn bis 25 Jahre. Fast 60 Prozent der Deckschichten dagegen haben eine sehr geringe bis geringe Schutzfunktion. Gerade in den tiefen Tälern schützt der Muschelkalk das Grundwasser nur wenig. Das Sickerwasser kann innerhalb weniger Tage das Grundwasser erreichen. Daher ist es so wichtig, das ganze Einzugsgebiet, also die vollen 66 Quadratkilometer, als Schutzgebiet auszuweisen.

Läuft ein gefährlicher Stoffe aus, könnte dieser also schnell im Grundwasser landen?

Meinhardt: Ja, denn wir haben hier einen so genannten Kluft- und Karstgrundwasserleiter. Diesen Untergrund kann man sich wie einen Emmentaler Käse vorstellen: mit Trennfugen im Gestein. Das sind regelrechte Wasserkanäle, die entstehen, wenn sich das unterirdische Gebirge ausdehnt. Dort fließt das Wasser mit enormer Geschwindigkeit, teils bis zu 1500 Meter pro Tag. Dadurch können Schadstoffe, die ins Grundwasser gelangen, sehr schnell weiter transportiert werden.

Woher wissen Sie, wie schnell das Wasser in der Tiefe fließt?

Meinhardt: Fließgeschwindigkeiten bestimmen wir über Markierungsversuche: Man schüttet an einer Grundwassermessstelle Farbstoff ins Wasser und misst: Wann kommt der Farbstoff in den Quellstollen an? Wann ist der Höhepunkt erreicht? Wann flacht die Konzentration wieder ab?

Mit 66 Quadratkilometern wäre es das zweitgrößte Trinkwasserschutzgebiet in Bayern, warum so riesig?

Meinhardt: Die Quellschüttung, also das Wasservolumen, das in einer bestimmten Zeit aus der Quelle austritt, beträgt 200 Liter pro Sekunde. Das ist enorm. Dafür braucht man ein großes Grundwassereinzugsgebiet. Mit den Zeller Quellstollen versorgt die TWV über die Hälfte der Bevölkerung der Stadt Würzburg mit Trinkwasser. Zum Vergleich: Die Brunnen der meisten Gemeinden haben eine Quellschüttung zwischen fünf und zehn Liter pro Sekunde.

Hat sich die Quellschüttung im Klimawandel verändert?

Meinhardt: Ja. Die mittlere Quellschüttung lag in den vergangenen 30 Jahren bei 200 Liter pro Sekunde. In den letzten fünf Jahren, in denen vor allem Winterniederschläge fehlten, lag sie nur noch bei 160 Liter pro Sekunde.

Ein Wasserschutzgebiet würde aber an dem Klima bedingten Wassermangel nichts ändern.

Meinhardt: Richtig. Doch es würde eine gewisse Sicherheit geben, dass dieses Wasser nicht noch verunreinigt wird. Und wenn tatsächlich einmal ein Schadstoff nach unten gelangt, wäre die Auswirkung umso verheerender je weniger Wasser fließt, denn umso geringer ist die Verdünnung.

Einige Landkreisgemeinden mit eigenen Trinkwasserbrunnen befürchten, dass ihnen das Wasser abgegraben wird, zu Recht?

Meinhardt: Nein. Unterirdisch fließt das Wasser teils in entgegen gesetzte Richtungen. Greußenheim nutzt Wasser aus dem unteren Muschelkalk, die Zeller Stollen nutzen das aus dem mittleren Muschelkalk. Es sind zwei verschiedene Wasserreservoire. Auch Waldbrunn und Altertheim wird das Wasser nicht abgegraben. Die Zeller Stollen wurden zwischen 1889 und 1912 in den Berg getrieben. Die Stadt Würzburg nutzt das unterirdische Grundwassereinzugsgebiet seit 1915. Daran ändert sich nichts. Der Sinn, ein Trinkwasserschutzgebiet auszuweisen, ist, das unterirdische Wasser vor schädlichen Einträgen von der Oberfläche zu schützen.

Viele haben Angst, dass Bauen im künftigen Wasserschutzgebiet teurer wird.

Meinhardt: Ein Wasserschutzgebiet ist gegliedert in drei Schutzzonen, für die abgestufte Verbote und Einschränkungen gelten. Das neu erweiterte Gebiet läge aller Voraussicht nach in Zone III B, die vor chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen schützen soll. Die Auflagen entsprechen weitgehend dem Allgemeinen Gewässerschutz, der für jeden Bürger innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten in Deutschland gilt. Viele Menschen werden nicht einmal merken, dass sie im neu ausgewiesenen Wasserschutzgebiet leben.

Wenn das Trinkwasserschutzgebiet so nötig ist: Warum dauert es dann 30 Jahre?

Meinhardt: In einem Waldgebiet kann man schnell ein Wasserschutzgebiet ausweisen. Hier dagegen haben wir ein sehr großes Wassereinzugsgebiet, komplexe hydrogeologische Verhältnisse und unterschiedlichste Nutzungen, die 1915, als die Zeller Stollen in Betrieb genommen wurden, noch nicht existierten. Man muss das Risiko aller vorhandenen und geplanten Bauvorhaben bewerten. Gesetze haben sich geändert. Das Bayerische Landesamt für Umwelt sowie der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs haben 2006 und 2010 neue Richtlinien herausgegeben. Es wurde immer komplizierter. Zu Recht: Denn einerseits will man den besten Grundwasserschutz, andererseits muss dieser auch verhältnismäßig sein. Das dauert.

Bayerns TrinkwasserschutzgebieteIn Bayern gibt es rund 3200 Wasserschutzgebiete (WSG). Sie umfassen laut Bayerischem Umweltministerium mit insgesamt circa 3500 Quadratkilometern rund 5 Prozent der Landesfläche. Größtes Trinkwasserschutzgebiet in Bayern ist das der Karstquellen bei Ranna (Nürnberger Wasserversorgung) mit 78,8 Quadratkilometern. Unterfranken hat rund 500 Wasserschutzgebiete. Das größte derzeit ist das WSG der Stadtwerke Bad Kissingen mit einer Fläche von 39,7 Quadratkilometern. Ein WSG in Lohr am Main mit etwa 7880 Quadratmetern ist das kleinste.Quelle: akl