Der Klimawandel wird den Weinbau in Franken verändern. Darin sind sich Experten einig. Wie genau, darüber wird diskutiert. Lassen sich die Steillagen in 50 Jahren noch halten und bleibt die Region dann noch attraktiv für Touristen? Trinken wir bald Merlot statt Bacchus? Welche Kosten kommen auf die Winzer zu und wird auch der Schoppen teurer?

Antworten geben Matthias Mend vom Institut für Weinbau und Kellerwirtschaft der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim, Stefan Kraus, Fachberater Kellerwirtschaft beim Bezirk Unterfranken, Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, sowie Geschäftsführer Hermann Schmitt.

Wird der Klimawandel dem Frankenwein nutzen oder schaden?

Der Weinbau in Franken zählt zu den Klimawandel-Gewinnern. "Die Weinqualität wächst", sagt Fachberater Stefan Kraus. Gleichzeitig steigt aber das Risiko von Ernteausfällen. Winzer müssten Geld investieren, um sich an Frost, Starkregen, Hagel und vor allem Dürreperioden anzupassen. Artur Steinmann sagt: "Wir haben das Potenzial, das beste Weißweinanbaugebiet in Europa zu werden. Doch wenn wir keine Infrastruktur für die Bewässerung hinbekommen, sehe ich den Weinbau in Franken gefährdet."

Was bedeuten mehr Oechsle?

Vor 15 Jahren habe der Winzer um jedes Grad Oechsle gekämpft, sagt Artur Steinmann. Heute heiße es: "Oh Herr, halt ein mit deinem Segen." Durch die Wärme schnellen die Zuckerwerte nach oben. "Wir wollen schon aus gesundheitlichen Gründen keinen Weißwein mit 14,5 Prozent Alkoholgehalt trinken", sagt Matthias Mend. Neue "Erziehungsformen" der Reben, also Anbautechniken wie in Südeuropa, mit niedrigeren Laubwänden und engeren Abständen, seien daher im Kommen.

Muss im Klimawandel im Weinberg alles schneller gehen?

Der Klimawandel sorgt für eine enorme Beschleunigung der Vegetation. Waren es früher ab der Blüte 100 Tage bis zur Ernte, rechnen die Winzer heute mit 80 Tagen. Die gleiche Arbeit muss in kürzerer Zeit erfolgen. Ohne Vollernter ginge nichts mehr, so Steinmann. Der Winzer müsse sehen, wo er die Leute herbekomme. Eine größere Lesemannschaft bedeute mehr Verwaltungskosten, so Mend.

Was kosten die Klimaschäden die Winzer?

Wetterextreme wie Starkregen (Trauben faulen, Steilhänge werden abgeschwemmt), Dürreperioden (Trauben verdorren, bekommen Sonnenbrand) und Spätfröste machen den Reben, deren Austrieb sich durch die wärmeren Temperaturen beschleunigt, zu schaffen. Setzt man einen Ertrag von 7000 Liter pro Hektar und einen Literpreis von fünf Euro an, so Kraus, könne eine einzige Frostnacht im April einen Totalausfall der Ernte und damit 35 000 Euro Schaden verursachen.

Boomen jetzt die Versicherungen?

Seit 7. März 2021 werden in Bayern Versicherungen gegen Sturm, Frost oder Starkregen der Winzer und Obstbauern finanziell gefördert. Laut Bayerischem Landwirtschaftsministerium haben 450 Erzeuger einen Antrag gestellt, drei Viertel von ihnen Winzer, die meisten von ihnen aus Franken. Insgesamt wurde ein Viertel der förderfähigen Fläche, das sind 3000 Hektar, gegen Wetterrisiken versichert: davon 31 Prozent der Weinbaufläche in Bayern.

Trinken wir im Jahr 2070 Merlot statt Bacchus?

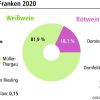

Geht der Klimawandel ungebremst weiter, haben wir in der Region laut Klimaforscher Heiko Paeth von der Universität Würzburg in 50 Jahren Verhältnisse wie in Burgund oder Barcelona. Das Potenzial für Rotweine könne, so Matthias Mend, von aktuell rund 20 auf bald vielleicht 30 Prozent Flächenanteil steigen. Silvaner, der auch in Südafrika gedeiht, werde es weiter geben, sagt Winzer Artur Steinmann. Vielleicht auch mehr fränkischen Sauvignon Blanc und Chateauneuf und weniger Bacchus und Müller-Thurgau.

Reicht das Wasser künftig noch für den Weinbau?

Während im Münchner Raum im Schnitt 1000 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Jahr fallen, sind es in Unterfranken teils nur 500 Liter - zu allem Überfluss oft örtlich begrenzte Starkregenfälle. Seit über zehn Jahren entwickeln Frankens Winzer deshalb Bewässerungskonzepte: von Wasserspeichern (wie in Volkach) bis hin zu Drohnen mit Wärmebildkameras und punktueller Tröpfchenbewässerung. Von 6300 Hektar Rebfläche in Unterfranken haben aber nur 300 Hektar ein festes Bewässerungssystem, sagt Hermann Schmitt. Der Staat müsse endlich Geld in die Hand nehmen, um die dringend benötigte Bewässerungsinfrastruktur aufzubauen. Einzelne Winzer könnten das alleine nicht stemmen.

Bleibt Franken im Klimawandel für Touristen attraktiv?

Besonders gefährdet sind die fränkischen Steillagen: Bei anhaltend hohen Temperaturen können dort die Reben vertrocknen, bei Starkregen können Hänge abgeschwemmt werden. "Wenn wir die Steilllagen nicht mehr halten können, würden wir auch im Weintourismus unattraktiver werden. Die Touristen kommen nicht wegen Weinäckern in der Ebene", sagt Matthias Mend.

Wie viel Umsatz hängt am Frankenwein?

Vom Weinanbau profitiert vor allem der ländliche Raum in Franken. Der Umsatz im Weintourismus stieg von 500 Millionen Euro im Jahr 1994 auf über 3,2 Milliarden Euro bis heute. 200 Winzerdörfer und 60 000 Arbeitsplätze in der Region hängen von der Branche ab.

Wie viel Geld müsste man für die Bewässerung investieren?

Geht es um eine Bewässerungsinfrastruktur, wie sie etwa in Iphofen oder an der Mainschleife geplant ist, spreche man von einmaligen Investitionen zwischen 30 000 und 60 000 Euro pro Hektar, schätzt Mend. "Je nachdem, ob sie über 30 oder 40 Jahre abgeschrieben wird, bewegen wir uns um die 2000 Euro pro Hektar pro Jahr an Kosten für die Tröpfchenbewässerung im Weinberg." Die Unterhaltskosten schätzt Mend auf rund 250 Euro pro Hektar pro Jahr.

Wollen wir uns Weinbau in Franken zukünftig leisten?

Im Vergleich zur Industrie sei der Wasserverbrauch der fränkischen Winzer "Peanuts", sagt Mend. Bei entsprechender Infrastruktur könne man in Franken leicht alle Lebensmittelproduzenten mit Wasser versorgen. Von der Bewässerung profitierten am Ende nicht nur die Winzer, sagen die vier Weinexperten unisono. Durch begrünte Steillagen erhöhe man die Biodiversität. Weniger Nitrat werde ins Grundwasser ausgewaschen. Der Weintourismus würde gewinnen. Der ländliche Raum werde gestärkt. Es gebe weniger Bodenerosion, Hochwasser oder vollgelaufene Keller in den Ortschaften.

Wird der Schoppen teurer?

Der Wein werde durch die Inflation teurer, sagt Mend: "Irgendwann werden die Winzer gezwungen sein, Preissteigerungen für Flaschen, Korken, Etiketten an die Verbraucher weiterzugeben." Der Preis hänge zudem vom Image ab. Je besser die Qualität, je höher die Nachfrage und je bekannter der Frankenwein, desto eher steigen die Preise unabhängig vom Klimawandel. Doch viel teurer werde der Schoppen nicht, prognostizieren Kraus und Steinmann. Der Weinmarkt lasse dies nicht zu.