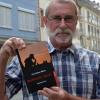

Uwe Reiner Röber gehört nicht zu jenen Autoren, die mit 15 ihr erstes Weltschmerzpoem schreiben, mit 20 einen Romanentwurf wagte und sich jenseits der 50 neuerlich auf ihre literarischen Ambitionen besinnen. „Erst 2010 begann ich, zu schreiben“, sagt der 57-jährige Tauberbischofsheimer, dessen dritter Lokalkrimi „memento mori“ soeben erschienen ist. Das 200-Seiten-Werk spielt Ende der 1950er Jahre in Röbers Geburtsstadt Würzburg.

An die 30 Lokalkrimis aus Würzburg und Tauberfranken hatte der Krimifan intus, als er sich entschloss, selbst einen Kriminalroman zu schreiben. „Ich sagte immer zu meiner Frau, dass mir die Krimis, die ich gelesen hatte, zwar alle gut gefielen, doch ich könnte es besser“, erinnert sich Röber schmunzelnd. Das lässt sich leicht behaupten. Der Beweis ist meist schwerer zu erbringen.

Röber allerdings gelang es quasi im Handumdrehen, seine Prophezeiung wahrzumachen. 2010 setzte er sich an den Schreibtisch – ohne vorher auch nur eine einzige literarische Zeile verfasst zu haben. Was er schrieb, begeisterte. Zunächst die Frau und die Krimifans im Nachbarhaus. Kurz darauf den Triga-Verlag in Gelnausen. 2011 erschien sein erster Roman. Nach den Tauberfrankenkrimis „Tot auf dem Schlossplatz“ und „Mord im lieblichen Taubertal“ liegt mit „memento mori“ ein erster Würzburg-Krimi vor. Röbers dritter Roman unterscheidet sich deutlich von seinen Vorgängern: „Ich recherchierte sehr viel.“

Ein besonderes düsteres Kapitel innerhalb der von Menschenverachtung strotzenden Nazigeschichte greift Röber in „memento mori“ auf. Es geht um die Euthanasieaktion „T4“. Unter diesem Tarnnamen wurden im Dritten Reich über 70 000 Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Handicaps getötet. Vor der Tötungsaktion wurden teilweise auch grausame medizinische Experimente an ihnen vorgenommen. Das betraf auch etliche psychisch kranke Patienten, die in Werneck untergebracht waren.

Mehrmals war Röber im Würzburger Staatsarchiv, um nach historischen Quellen zu fahnden. Häufig korrespondierte er mit dem Bundesarchiv in Berlin. Hier sind 30 000 Patientenakten der ersten Phase der Aktion T4 archiviert. Historisch interessant ist die Aktion für Röber, weil auch Würzburger Wissenschaftler an dem Morden beteiligt waren. Einen seiner Protagonisten hat Röber denn auch nach dem abschreckenden Vorbild eines Würzburger Professors, der in Werneck Menschenversuche anstellte, modelliert: „Allerdings riet mir der Verlag ab, den Namen öffentlich zu machen.“ Im Buch heißt der Mann „Otto Michelberger“.

Ein ganzes Jahr recherchierte Röber an „memento mori“. Schließlich sollen bei einem so heiklen Thema die Fakten stimmen. Für ihn persönlich sei die Beschäftigung mit der NS-Thematik beklemmend gewesen: „Besonders bedrückend finde ich, dass es niemanden mehr gibt, mit dem man darüber reden kann.“ Um das Ungeheuerliche vielleicht doch ansatzweise zu begreifen.

Inzwischen arbeitet Röber an seinem sechsten Krimi: „Zwei weitere sind bereits fertig.“ So wird im kommenden Jahr ein Tauberfranken-Krimi mit dem Titel „Mord im Gorki-Park“ erscheinen. Im Mittelpunkt steht ein Tauberbischofsheimer Stadtviertel, in dem zahlreiche Aussiedler untergebracht sind. Alteingesessene tauften es daher „Gorki-Park“. Der Roman wird die gepflegten Vorurteile Aussiedlern gegenüber thematisieren.

Ein guter Krimi muss für Röber nicht nur spannend sein: „Man soll ihn auch als ganz normaler Mensch nachvollziehen können.“ Abgesehen von dem unumgänglichen Mord, der natürlich und zum Glück nicht alltäglich ist, greift Röber ausschließlich Gegebenheiten und Ereignisse auf, die tatsächlich irgendwann und irgendwo passiert sind. Oder die zumindest wahrscheinlich passieren könnten.

Der sechste Roman wird in der tauberfränkischen Gemeinde Königheim spielen. Dort kam es 1984 zu einer Hochwasserkatastrophe. „Wo ich selbst als Soldat im Einsatz war“, erzählt der studierte Kunststofftechniker, der seine Krimis neben seiner Berufstätigkeit schreibt. Die historischen Tatsachen werden wieder stimmen. Nur schwamm damals, anders als im Krimi, keine Leiche im Wasser.

Buch-Tipp: „memento mori“, ist im Buchhandel erhältlich und zu bestellen ab sofort für 14,50 Euro, ISBN 978-3-95828-028-1.