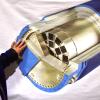

Die Kühlrippen des Castor-Behälters fühlen sich an wie ein Heizkörper. Wohlige Wärme macht sich auf der Handfläche breit. Doch wohlig ist der Inhalt, der diese Wärme ausstrahlt, keineswegs. In knapp einem halben Meter von der Hand entfernt lagert hinter einem Stahlmantel eines der gefährlichsten Gifte, die Menschen je hinterlassen haben: radioaktiv strahlende Uranverbindungen.

Sie bleiben für abertausende Jahre toxisch. Sie stammen aus dem stillgelegten AKW Grafenrheinfeld und lagern in unmittelbarer Nähe im Standortzwischenlager. 43 Stahlbehälter, die Castoren, stehen dort. In ihnen werden die verbrauchten Brennelemente des AKW aufbewahrt. Und in jedem dieser Stahlkolosse - diesen Vergleich zieht der Bund Naturschutz - lagert soviel Radioaktivität, wie bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl freigesetzt worden ist.

Lagerung dauert noch Jahrzehnte

Umso wichtiger, dass das Material nicht in falsche Hände gerät. Seit einem Jahr hat die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) die Verantwortung, zuvor waren die AKW-Betreiber zuständig. Jürgen Bruder, derzeit der Chef im Lager, hat die Aufgabe, den Übergang in die Eigenständigkeit zu organisieren. Denn mindestens bis 2046 sollen die Castoren in Grafenrheinfeld bleiben; dann läuft die Betriebsgenehmigung aus. Die BGZ wird eine Verlängerung beantragen, denn mit ziemlicher Sicherheit bleibt der Abfall noch länger in Grafenrheinfeld, weil sich die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Stoffe hinzieht. Nach jetzigem Stand soll es 2050 bereit sein. Dann aber wird das AKW am Main, dessen Abbau im Gange ist, verschwunden sein. Schon alleine deswegen ist die betriebliche Eigenständigkeit des Zwischenlagers notwendig.

Betritt man die Halle, bietet sich ein eher unspektakuläres Bild. Die sechs Meter hohen und über 130 Tonnen schweren Behälter stehen sauber aneinandergereiht auf dem Boden. Es dominiert die Farbe Blau. In der Vorhalle hängt ein mächtiger Kran unter der Decke, mit dem die Behälter bei Bedarf im Gebäude bewegt werden können. Außer beim Einlagern und Auslagern in ferner Zukunft ist das aber nicht nötig.

Ansonsten ist wenig zu sehen. Etwas mehr Betrieb wird noch in diesem Frühjahr herrschen, wenn AKW-Betreiber Preussen-Elektra die letzten Brennelemente aus dem Nasslager räumt. Für 88 Castoren war die Halle einst konzipiert. Ein Drittel des Platzes aber, so versichert Bruder, soll leer bleiben. Grafenrheinfeld sei auch nicht als Standort für Castoren vorgesehen, die Deutschland aus dem Ausland zurücknehmen muss.

Mauern gegen Terror

Die Aufgabe von Bruder und seinen Kollegen ist es in erster Linie, für Sicherheit zu sorgen. Unter anderem deswegen ist Fotografieren im Zwischenlager verboten. Zur erteilten Ausnahmegenehmigung gehört auch die Vorgabe, dass keine sicherheitsrelevanten Teile abgebildet werden - zum Beispiel die Türen.

Immer wieder steht das Lager in der Kritik der Atomkraftgegner, weil das Gebäude und die Behälter möglichen Terrorangriffen nicht standhalten könnten. Bruder, der früher beim AKW Gundremmingen beschäftigt war, erklärt, dass ein abstürzender Airbus 380 zwar die Halle beschädigen könne, aber eben nicht die Sicherheitsbehälter. Hersteller GKN aus Essen geht davon aus, dass die Eisentanks eine halbe Stunde lang einem Feuer mit Hitze von 800 Grad widerstehen können. Das Notfallszenario gehe davon aus, dass die Flammen schneller gelöscht sind, erläutert Bruder. Unter anderem gibt es eine Vorrichtung, die austretendes Kerosin nach draußen ableitet. Alle Vorsichtsmaßnahmen seien rechnerisch überprüft.

In den vergangenen Monaten sind zudem an den Längsseiten zwei Mauern hochgezogen worden, die man angesichts der grünen Verkleidung kaum erkennt. Welche genaue Funktion die Mauern haben, halten Behörden und BGZ geheim. Sie seien Teile einer "Ertüchtigung" gegen Auswirkungen von außen, sprich: gegen einen terroristischen Angriff.

Die Castoren selbst werden überwacht, denn nicht das Gebäude, sondern sie stellen dem Konzept nach den Schutzmechanismus gegen freiwerdende Radioaktivität dar: Gleich mehrere Behörden wie Landesamt für Umwelt und die internationale Organisation Euratom kommen zur Kontrolle vorbei, überprüfen die Unversehrtheit der Siegel, mit dem jeder Behälter versehen ist, und schauen sich die Dokumentationen an. 13 Din-A4-Ordner stehen für jeden Castor bereit. Bruder nennt sie den "Lebenslauf der Behälter".

Atomkraftgegner kritisieren die lange Standdauer der Behälter an den Kraftwerksstandorten: Niemand wisse, wie sich das Material im Innern verhält, und es gebe keine praktischen Erfahrungen, ob die Behälter auch 40 Jahre nach ihrem Befüllen noch dicht halten. Holger Völzke von der Bundesanstalt für Materialprüfung vertritt eine gegenteilige Sichtweise, die er im Oktober 2019 bei einem BGZ-Workshop erläuterte: Nach den bisherigen Daten und Untersuchungen gebe es keinen Anlass zum Zweifel, dass die Dichtsysteme auch nach diesem Zeitraum intakt bleiben.

Ersatzdeckel für den Notfall

Jeder Castor ist an der Oberseite mit zwei Deckeln verschlossen. In den Zwischenräumen herrscht ein Überdruck, der ständig gemessen wird. Bei einem Druckabfall des Sekundärdeckels wird er abgenommen, mit neuen Dichtungen versehen und wieder aufmontiert. Macht der Primärdeckel Probleme, wird der so genannte Fügedeckel aufgeschweißt, damit wieder ein doppelter Kontrollmechanismus vorhanden ist. Sowohl das nötige Personal als auch das Material seien für diesen Fall vorhanden, sagt Bruder und deutet auf ein Stahlgestell, in dem ein Fügedeckel verpackt ist.

Eine weitere Aufgabe der heute 14 Personen starken Belegschaft ist die ständige Weiterbildung und Wartung der Notfalleinrichtungen.

Bauten bis 2022 fertig

Das Umfeld des Zwischenlagers in Grafenrheinfeld ist eine Baustelle: Nebenan entsteht das Abfallzwischenlager (AZR), das die schwach und mittelradioaktiven Stoffe aufnehmen soll, die beim Abbau des AKW anfallen. Sie sollen dort verwahrt werden, bis sie in das Endlager in Schacht Konrad bei Salzgitter (Niedersachsen) transportiert werden können; 2027 soll es fertiggestellt sein. Auch den AZR-Bau wird die BGZ in ihren Verantwortungsbereich übernehmen. Es werden eine Kfz-Schleuse, ein Lager- und ein Funktionsgebäude gebaut. Zum Schluss erhält das Areal einen eigenen Zaun. Und auch personell strebt Bruder die Eigenständigkeit an. 60 bis 70 Jobs, inklusive Objektschutz, sollen es am Jahresende 2022 dort sein. Dann will der Leiter die Umorganisation erledigt haben.

Brennelemente und der Castor V/19Im Zwischenlager Grafenrheinfeld werden ausschließlich Castoren V/19 eingesetzt. Die von dem Essener Unternehmen GNS hergestellten Transport- und Lagerbehälter bestehen aus Sphäroguss, einer Mischung aus Eisen und Kugelgraphit. In einen Tragkorb werden die Brennelemente geschoben. Zwei Deckel mit Metalldichtungen und eine Schutzplatte schließen den Behälter ab. Der Name V/19 leitet sich daraus ab, weil jeder Castor 19 Elemente aufnehmen kann. Jedes Brennelement beinhaltet 236 Brennstäbe, die wiederum aus tablettenförmigen Pellets aus Urandioxid oder Urandioxid/Plutoniumdioxid bestehen. Auch nach Unterbrechung der Kernspaltung würden sich Brennelemente auch nach Monaten bis zum Schmelzpunkt erhitzen. Deswegen werden sie in Grafenrheinfeld noch fünf Jahre lang im so genannten Nasslager im AKW gekühlt, bis sie in einen Castor verpackt werden können. Der letzte Behälter soll 2020 die wenigen Meter vom Werk in das Zwischenlager transportiert werden. Dort geben die Behälter weiterhin Wärme ab, die durch Zugluft in der Halle abgeführt wird.