Die Angst habe sie lange Zeit gelähmt, sagt Chou Hsi-Chien. Die Kampfflugzeuge in der Luft, die Drohungen des kommunistischen Machthabers Xi Jinping, die vom Festland China zur Insel Taiwan rüberhallen. Viele lebten hier ihren Alltag, erzählt die junge Frau, sorgten sich wegen niedriger Löhne, hoher Wohnungspreise und so etwas. Doch das viel größere Problem sei: Es könnte ein Krieg ausbrechen.

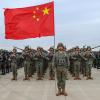

Taiwan