Die Kunstwelt ist ebenso elektrisiert wie die Finanzwelt: Für die Rekordsumme von 119,9 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 91 Millionen Euro, ist eine Version des Gemäldes „Der Schrei“ des norwegischen Malers Edvard Munch in New York verkauft worden. Damit löst das Meisterwerk aus dem Jahre 1895 das Picasso-Gemälde „Nackte, Grüne Blätter und Büste“ als das teuerste jemals bei einer Auktion verkaufte Kunstwerk ab, das vor zwei Jahren für 106,5 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt hatte.

Als Tobias Meyer, 49-jähriger Auktionator von Sotheby's und Österreicher mit deutschen Wurzeln, den Hammer senkte, sagte er in den Applaus des Publikums hinein: „Weltrekord.“ Zuvor hatten sich am Ende zwei Telefonbieter einen Kampf um das Bild geliefert, ehe der bislang unbekannte Käufer den Zuschlag erhielt.

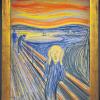

Für Domkapitular Jürgen Lenssen, verantwortlich für das Bau- und Kunstwesen der Diözese Würzburg und Direktor der Stiftung Kunstsammlung, ist „Der Schrei“ ein „fantastisches Bild, eine Ikone der klassischen Moderne, das die Grundstimmung einer ganzen Gesellschaft widerspiegelt“. Das Gemälde zeigt einen schreienden Menschen mit an den Kopf gepressten Händen vor einem orangefarbenen Himmel. „Es zeigt Ausweglosigkeit und Angst, es ist ein Schlüsselbild“, so Lenssen. Den Preis hält der Kunstkenner, der in Unterfranken mit Ausstellungen und Renovierungen schon oft für kontroverse Diskussionen gesorgt hat, für unverständlich, „aber wer in eine Sache vernarrt ist, für den gibt es kein Maß mehr. Oft steckt die Gier dahinter, und die Gier kennt bekanntlich keine Grenzen.“ In der Kunstszene hat Jürgen Lenssen eine enorme Preissteigerung bei Werken von sehr bekannten Künstlern registriert, wohingegen nur regional bekannte Künstler für ihre Werke oft wenig erlösen: „Die Schere klafft da sehr auseinander“, sagt Lenssen und findet es eine Perversion, „dass es sogar Zeitschriften gibt, in denen Kunstwerke als Anlageformen bewerten werden wie Ölaktien“. Seine Meinung: Wer 91 Millionen Euro für ein Gemälde ausgibt, „handelt nicht aus Kunstliebe“. Das sei vielmehr eine Form der Geldanlage.

In der Zeit der Schuldenkrise

Ein Würzburger Investmentbanker, der im Frankfurter Finanzzentrum arbeitet, bestätigt dies. Der Rekordverkauf passe in „die Zeit der Schuldenkrise“. Durch die finanzielle Schieflage an den Kapitalmärkten in Griechenland, Spanien oder Italien sind staatliche Anleihen als Geldanlage aus der Mode gekommen, „den Investoren steht vielmehr der Sinn nach Sachwerten wie Immobilien, Land oder eben auch Kunstwerken. Trotz allem Krisengerede: Liquiditätsprobleme haben wir keine. Es ist Geld vorhanden.“ Das Reale, sagt der Banker, „hat an Attraktivität gewonnen“. Jürgen Lenssen vermutet auch noch einen anderen Antrieb hinter der Bereitschaft, 91 Millionen Euro für ein Bild zu zahlen: „Vielleicht erhofft sich der Käufer auch eine eigene Bekanntschaft.“

Verrückt. Das ist das erste Wort, das Marlene Lauter zu dem Verkauf einfällt. Sie ist Direktorin des Würzburger Museums im Kulturspeicher, in dem ab Samstag unter der Überschrift „Sammeln, was man liebt“ über 80 Meisterwerke der Kunst von Picasso bis zur Gegenwart aus der Berner Rupf Collection zu sehen sind. Wenn die Museumsleiterin über Munchs „Der Schrei“ spricht, dann schwingt in jedem Wort eine Mischung aus Begeisterung und Wertschätzung mit. „Jeder, der irgendwann einmal einen Kunstunterricht besucht hat, ist mit diesem Bild in Berührung gekommen.“ Auch sie spricht von einer Ikone, „es steht für den Beginn des Expressionismus, in dem das Innerste nach außen gekehrt wurde“. Das Bild zeige kein Porträt und keine Landschaft, „es macht das Entsetzen zum Thema, ein extremes Gefühl, das hatte es in der Form bis dahin nicht gegeben“. Wie Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ für die Renaissance stehe, „so steht ,Der Schrei' für den Expressionismus des 20. Jahrhunderts“.

„Der Schrei“ ist damit offiziell das teuerste Gemälde der Welt. Allerdings sollen für Paul Cézannes „Die Kartenspieler“ im vergangenen Jahr bei einer privaten Transaktion 250 Millionen Dollar geflossen sein, dafür gibt es jedoch keine Bestätigung. Jackson Pollocks „No. 5“ von 1948 brachte vor sechs Jahren bei einem privaten Verkauf 140 Millionen Dollar. Auch für Werke von Willem de Kooning und Gustav Klimt soll mehr gezahlt worden sein als für den „Schrei“.

Bei Munchs Gemälde lag der Hammerpreis bei 107 Millionen Dollar. Damit ist „Der Schrei“ das erste Bild der Kunstgeschichte, bei dem das letzte Gebot bei mehr als 100 Millionen Dollar lag. Mit dem üblichen Aufgeld von zwölf Prozent ergibt sich ein Kaufpreis von genau 119 922 500 Dollar.

Über den Käufer war zunächst nichts bekannt. Er hatte per Telefon mitgeboten. Mit einem Konkurrenten, ebenfalls per Telefon, hatte er sich in dem zum Bersten gefüllten Saal ein Bieterduell geliefert. Zunächst schien bei 80 Millionen Dollar Schluss zu sein – genau die Höchstgrenze der Sotheby's-Schätzung. Doch dann ging das Duell weiter, durchbrach bei 96 Millionen den alten Rekord und endete schließlich bei kaum glaublichen 107 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Oft wird diese Summe nicht einmal für eine ganze Auktion zusammen erzielt, neben dem „Schrei“ gab es aber noch 75 andere Gemälde. Darunter war ein Picasso, der für 26 Millionen Dollar wegging.

Verkauft hat den „Schrei“ der norwegische Kaufmann Petter Olsen. Sein Vater war einst Nachbar von Munch und hatte das Bild vor mehr als 70 Jahren von dem jüdischen Kunstsammler Hugo Simon gekauft. Olsen will mit dem Erlös ein Munch-Museum bauen und im nächsten Jahr zum 150. Geburtstag des Malers eröffnen. Nachfahren Simons hatten die Versteigerung zuvor kritisiert. Simon sei in der Nazi-Zeit aus Deutschland geflohen und habe das Bild im Exil aus Not verkauft. Von Munchs „Schrei“ gibt es gleich vier Versionen. Drei davon hängen in norwegischen Museen und sind damit praktisch unverkäuflich. Das jetzt verkaufte Bild von 1895 ist für viele das beeindruckendste, weil die schreiende Figur mit den meisten Konturen gezeichnet ist und zudem der Gegensatz zwischen dem Entsetzen des Schreienden und der Idylle der Umgebung am deutlichsten ist. Es ist zudem die einzige Version, auf deren Rahmen Munch (1863 – 1944) in einem Gedicht seine Inspiration zu dem Gemälde festgehalten hat. Nach mehreren Umfragen ist „Der Schrei“ das zweitbekannteste Gemälde der Kunstgeschichte nach der „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci. Mit Material von dpa

Die teuerste Gemälde

Edvard Munchs „Der Schrei“ ist mit einem Kaufpreis von knapp 120 Millionen US-Dollar in die Spitzengruppe der fünf teuersten Gemälde aufgerückt. Nie zuvor wurde bei einer Auktion mehr für ein Bild bezahlt. Bei Privatverkäufen gezahlte Summen liegen aber nach verschiedenen Quellen noch weit darüber – bestätigte Angaben darüber gibt es nicht in jedem Fall. Der erzielte Verkaufspreis, der zwölf Prozent Provision für das Auktionshaus beinhaltet, lässt so manchen Beobachter schwindelig werden. Ein Rechenbeispiel: Würde ein Arbeitnehmer 3000 Euro im Monat

verdienen und, ohne Steuern und Miete zu zahlen und ohne zu essen, mit diesem Geld komplett auf dieses Bild hinarbeiten, müsste er rund 2500 Jahre sparen. Gut zwölf Minuten hatte die Versteigerung gedauert – ginge man von einer Basis von null aus, so stieg der Wert des Bildes Sekunde für Sekunde um 162 000 Dollar. Doch bei solch einem Meisterwerk liegt selbst der Einstiegspreis schon bei 40 Millionen. Wer der Käufer ist, blieb zunächst ungewiss. Spekuliert wird, dass die schwerreiche Herrscherfamilie des Golfemirates Katar zugeschlagen haben könnte. Der bisherige Eigner der verkauften „Schrei“-Version, Petter

Olsen, will mit einem Teil des Erlöses von 120 Millionen Dollar ein eigenes Munch-Museum in Hvidsten in Norwegen eröffnen.

Als teuerste Gemälde der Welt gelten (in US-Dollar):

Auktionen: 1. Edvard Munch: „Der Schrei“, von 1895, 119,9 Mio.

2. Pablo Picasso: „Nackte, Grüne Blätter und Büste“, 1932, 106,5 Mio. (Foto unten dpa)

3. Pablo Picasso: „Junge mit Pfeife“, 1904, 104,1 Mio.

4. Pablo Picasso: „Dora Maar mit Katze“, 1941, 95,2 Mio.

5. Gustav Klimt, „Adele Bloch-Bauer II“, 1912, 87,9 Mio.

Privatverkäufe:

1. Paul Cézanne: „Die Kartenspieler“, 1892/93, 250 Mio. (Foto unten wikipedia)

2. Jackson Pollock: „No. 5, 1948“, 1948, 140 Mio.

3. Willem de Kooning, „Woman III“, 1952/53, 137,5 Mio.

4. Gustav Klimt: „Adele Bloch-Bauer I“, 1907, 135 Mio.

5. Andy Warhol: „Acht mal Elvis“, 1963, 100 Mio.

ONLINE-TIPP

7,2 Millionen Euro für einen Teppich, 328 000 Euro für eine Briefmarke – spektakuläre Versteigerungen finden Sie unter: www.mainpost.de/kulturwelt