Hermann Hesse ist aktuell in Würzburg in aller Munde: Sein Roman „Narziß und Goldmund“ ist in diesem Jahr das Buch, das „Würzburg liest“. Ein Künstlerroman – und so liegt es nahe, in Erinnerung zu rufen, dass Hermann Hesse selbst nicht nur schriftstellerisch tätig war, sondern auch als Maler. Hunderte Aquarelle von seiner Hand haben sich erhalten – ein großer Teil davon war 2012 im 50. Todesjahr des Künstlers im Museum im Kulturspeicher zu sehen: angefangen mit den „Traumbildern“, die Hesse im Rahmen einer Psychoanalyse im Jahr 1916 zeichnete und die ihm halfen, eine elementare Lebenskrise zu bewältigen, bis hin zu den Bildern der Landschaft im Tessin, in denen er – als Maler ein Romantiker – die Idylle in der Natur suchte und fand.

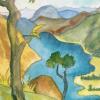

„Als Dichter wäre ich ohne das Malen nicht so weit gekommen“, bekannte Hesse 1924 in einem Brief an den Schweizer Kunstsammler Georg Reinhart. Seit den ersten Zeichnungen von 1916 stehen seine Bilder in einem Wechselspiel mit seiner Dichtung. 1919 zog Hesse in den Süden und ließ sich in der „Casa Camuzzi“ in Montagnola nieder. In diesem Sommer schrieb er die stark autobiographisch geprägte Erzählung „Klingsors letzter Sommer“ über einen Maler, der im Süden zu neuer formaler Freiheit findet. Und tatsächlich treffen seine Beschreibungen in der Erzählung auch auf seine eigenen Bilder der Tessiner Landschaften und Dörfer dieser Zeit zu: Farbe muss nicht naturgebunden sein, Bäume können gebogen sein, Häuser wirken pflanzenhaft, und über all dem liegt eine gläserne Stille. Hesse verarbeitete hier Eindrücke der Kunst von van Gogh ebenso wie Cézanne und ließ sich beeinflussen von seinem Freund, dem Schweizer Maler Louis Moilliet. Der besuchte ihn in diesem Sommer in Montagnola, die beiden unternahmen Malausflüge, genossen Essen und Wein. Über Moilliet lernte er auch die Werke von Paul Klee, August Macke und Wassily Kandinsky kennen.

Malerei häufig als heiteres Gegengewicht

Bereits ein Jahr später hatte Hesse seine erste Ausstellung in der Kunsthalle Basel. Zwischen seiner Malerei und seiner Dichtung, schrieb er damals, herrsche keine Diskrepanz, „da ich auch hier nicht der naturalistischen, sondern der poetischen Wahrheit nachgehe“. Nicht ein Abbild der Wirklichkeit interessierte ihn, sondern ihr sinnbildlicher Gehalt, den er sowohl in der Dichtung als auch in der Malerei zum Ausdruck brachte. Dabei war ihm die Malerei häufig auch heiteres Gegengewicht, die es ihm auch in schweren Zeiten ermöglichte, sich meditativ in die Schönheit der Natur zu versenken. Dies half, einen inneren Ausgleich zu finden, der nach den seelischen Turbulenzen, wie sie im „Steppenwolf“ zum Tragen kommen, Bücher wie „Narziß und Goldmund“ und nicht zuletzt das „Glasperlenspiel“ ermöglichte.

Hesse malte aber auch zur Aufmunterung anderer, wenn er Briefbögen mit kleinen Aquarellen versah und so auch in dieser für ihn immens wichtigen Form der Korrespondenz das Wort mit dem Bild verband. Seit etwa 1930 konzentrierte sich Hesse auf diese kleinen Illustrationen; eigenständige Aquarelle entstanden kaum noch. Zeichnen und Malen, schrieb er einer Studentin, sei seine Art von Ausruhen – und ein Trost für die Ratsuchende, denn: „das Bildchen soll Ihnen sagen, dass die Unschuld der Natur, das Schwingen von ein paar Farben, auch inmitten eines schweren und problematischen Lebens zu jeder Stunde wieder Glauben und Freiheit schaffen kann.“

Am Dienstag, 13. Mai findet um 18.30 Uhr ein Vortrag zum Thema von Henrike Holsing im Museum im Kulturspeicher in Würzburg statt.

Henrike Holsing ist Stellvertretende Leiterin des Museums im Kulturspeicher

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Registrieren sie sichSie haben ein Konto? Hier anmelden